初心者「先生これ鳴いてもいいですか?」

先生「それは鳴くと上がれなくなるからダメです!」

初心者の教室ではこんな会話がよくあります。

鳴いて上がれる場合とそうでない場合の区別がなかなか難しいようです。

またこんなケースもあります。

初心者「ロン!」

同席者「それは役がないから上がれないよ!チョンボだよ」

初心者「えっーどうして?わかんないなー」

麻雀にとって役があるかどうか?というのは基本ですね!

これは絶対にわからなくてはいけません。

今回は基本5役とプラスしてあともう10役を紹介します。

初心者でもこれだけ知っていれば99%は問題ないのでこれに集中して覚えて下さい。

こんにちは!

千葉県柏市のNPO法人 健康麻雀グループ

理事長 河原 健治です。

みなさんにはもう少し役を頭の中において麻雀をしてほしいと考えていますから、その際のポイントを解説しました。

単にテンパイすればいいってもんじゃないので!!

そこが麻雀の面白いところ!ってのを伝えていきたいと思います!

それでは始めます!

↓当店の公式サイトもご覧ください↓

はじめてのご参加の方全員に¥3000分の割引券をプレゼント!

1.これはなぜ上がれないのですか?

ここの例はYahoo知恵袋で見つけた質問です。

一緒に見てみましょう!

質問①これはどうして上がれないのですか?

回答①だってテンパイしてないよ!

ひとメンツをチーした後、![]()

![]() の形でテンパイ?

の形でテンパイ?

ちょっと待ってください。

これはテンパイしていませんよ!

まさか・・・

![]()

![]()

![]() の形はメンツとはいえません。

の形はメンツとはいえません。

字牌は同じパイが3枚(刻子)ないとメンツにはなりませんから覚えて下さい。

もうひとつ例を出します。

質問②このケースはどうして上がれないのでしょうか?

そうですね![]() をポンして、

をポンして、![]()

![]() の形でテンパイしています。

の形でテンパイしています。

そこで![]() をツモしたわけです。

をツモしたわけです。

「なんで?なんで?」

「だってツモ上がりしてるじゃん!」

回答①このケースでは役がないので上がれません!

ツモ上がりと思っているかもしれませんが・・・

ツモという役の正式名称は「メンゼンツモ」です。

ということは※メンゼンにおける役だということ!

アシスタントのYumikoです。

先生!実は私も正式名称は知りませんでした!

ツモとしか覚えていませんでしたから・・・

※メンゼンとは

ポン、チー、カンをして他家から牌をもらっていない状態。

副露(フーロ)していない状態をいいます。

以外に見落としてる方も多いかもね(^^)/

だから副露した状態ではメンゼンとはいえませんね!

今回の記事では、麻雀を始めたみなさんがこんなことにならないようにわかりやすく伝えていきたいと思います。

まずみなさんは配牌を見てから何を考えていますか??

2.配牌を見たら考えて欲しいこと

この章では麻雀の大前提からお話していきます。

そんなのわかってるよ!って方は読み飛ばしていただいてOKです。

2-1.まずは4メンツ1雀頭を作ろう!っていう意識

さきほどの![]()

![]()

![]() で1メンツだ!

で1メンツだ!

なんて勘違いする方もいるのでここで確認しましょう!

メンツには

順子(シュンツ)と刻子(コーツ)があります。

◆順子(シュンツ)

下図のように同じ種類で連続する3つの並びがシュンツです。

123から789までの7種類になります。

![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

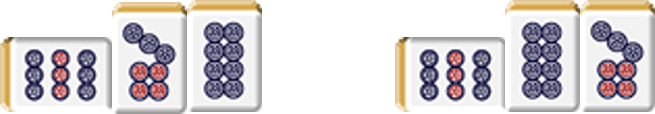

![]() や

や![]()

![]()

![]() の並びはメンツになると勘違いしている方もいます。

の並びはメンツになると勘違いしている方もいます。

これはメンツにはなりません!

字牌のシュンツはありませんので。

◆刻子(コーツ)

下図のように同じ種類で同じ牌3枚がコーツです。

字牌の場合も同じ。

![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 、

、![]()

![]()

![]()

◆雀頭(ジャントウ)

下図のように同じ牌2枚で作ります。

メンツには順子と刻子があってそれを4つ。

そして雀頭をひとつ作るのが麻雀です。

配牌をもらったら、これを作っていくわけですから雀頭が2、3個あってもいけませんし、メンツが5つぐらいできそう?でもダメなので「1雀頭、4メンツを作る意識」を持って下さい。

「ここで2メンツ、それとこことここでもう2メンツ・・・」

「雀頭はここかな・・・」

こんなことを考えています。

例として下図を見て下さい。

「ピンズで1メンツ」

「ソーズで2メンツ」

「マンズで1メンツ」

「雀頭は![]()

![]() かな・・・」

かな・・・」

この程度でかまいません。

頭の中で思っておいてください。

そして麻雀の場合これはいつも流動的に考えていてください。

例えば下図の状態で![]() をツモしました。

をツモしました。

「えっー雀頭だと思っていたのにメンツになってしまった!」

こんなことがおきます。

せっかくできたわけですから雀頭よりメンツを優先させます。

こんな時は![]() を捨てておきましょう!

を捨てておきましょう!

マンズでも1メンツつくる予定なので、何が来てもいいように![]()

![]()

![]() は残しておきましょう!

は残しておきましょう!

![]() はもったいないと思う方がいるかもしれません。

はもったいないと思う方がいるかもしれません。

でもこの部分は![]() か

か![]() が来て、

が来て、![]()

![]()

![]() のように1メンツになるケースがほとんど。

のように1メンツになるケースがほとんど。

もしかするともう一枚![]() が来るのかもしれません。

が来るのかもしれません。

この分のリスクはカットして、マンズの何がきてもいいように![]()

![]()

![]() を残した方がいいでしょう!

を残した方がいいでしょう!

前半は手牌を広く持って準備しておいた方がベターなんですよ!

とにかくマンズとピンズとソーズの部分で「どこで4メンツつくるか?雀頭はどこ?」これを流動的に意識して下さいね!

2-2.出来そうな役は何かを考えよう!

麻雀は1雀頭4メンツができたとしても役がなければ上がれません。

「役とは行為や条件」を指しますが、全部で37役あります。

まずは一番使いやすい役牌とタンヤオから覚えていきましょう。

これは最初に覚えて欲しい基本5役の中のふたつ。

そして今回の記事で伝えたい!基本5役プラス10役がわかれば問題ありません。

この15役を頭においておかなければいけません。

例えば・・・

下図のような手牌を見たらどんな役を想像しますか?

この場合は

①タンヤオ(2~8の牌で作る)

②三色 (マンズ、ソーズ、ピンズで同じ数字のシュンツを作る)

③リーチ

④メンゼンツモ

こんなところです。

三色がイメージできれば![]() を捨ててはいけませんね!

を捨ててはいけませんね!

タンヤオがイメージできれば![]() は必要ありませんね!

は必要ありませんね!

こんなことを考えます。

大事なことは、この4つの中で副露しても成立するのはタンヤオと三色です。

序盤から鳴いてしまっては得点的に安くなってしまいますが、局の中盤以降からならポンやチーをして上がってもいいよ!ということになります。

鳴くことでリーチやメンゼンツモの役はなくなってしまいますが仕方ありません。

こんな感じで鳴いても成立する役と、そうでない役をきちんと把握できるようになりましょう!

この後基本5役とプラス10役を解説しますが、鳴いても上がれる役とそうでない役に分けて解説しますからね!

2-3.今の手牌から役を完成させる時はスピード感を持て!

どういうことかといいますと、

麻雀教室での会話

初心者「先生!私これ三色をやりたいんです!」

先生「ん~それやってると明日になっちゃいますよ!」

麻雀の1局のツモはせいぜい18回です。

いい配牌いいツモの時はいいですが、悪い配牌、悪いツモの場合はこの18回の間に1メンツぐらいしかできないときもあります。

それはケースによりさまざまですが、まずはこの18回の間にできるだけ早くテンパイさせること。

そして上がりまでのツモの回数も多い方が上がる確率はよくなります。

だって17回目ぐらいのテンパイであと1回では上がる確率が低いと感じしませんか?

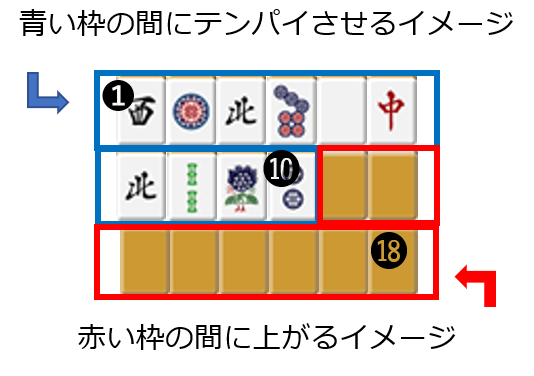

だいたいこんなイメージを持って下さい!

例えば10巡目の手牌が下図だとします。

ここから123の三色が作りたいと思ったとしましょう!

三色役を考えることは問題ありません。

でもここから三色にするためには、![]() と

と![]() と

と![]() をツモル必要があります。

をツモル必要があります。

またもしかすると234の三色かもしれません。

そのためには![]() と

と![]() と

と![]() をツモル必要があります。

をツモル必要があります。

頭においておくことは大事ですが、10巡目で1メンツしかできていないということは・・・

「ちょっと無理だなー間に合わないなー」という感覚を持って下さい。

今回はテンパイへや上がりへの撤退を考えた方がベターかもしれません。

10巡目ともなると他家でテンパイしている方もいます。

麻雀では無理に手牌を進めて他家への振り込みを避けることも大切なんですよ!

2-4.鳴くかどうかはいつも考えていなさい!

配牌から順にツモルわけですが、鳴いて上がるかどうかを意識する必要があります。

◆3900点以上の手牌であれば序盤から積極的に鳴いてOK!

でもそれ以下でしたら序盤から鳴く必要はありません。

なぜかというと、1000点や2000点の上がりであれば最後のテンパイ料だけで十分稼ぐことができるからです。

テンパイ料とは流局時に上がらなくてもテンパイしていることでもらえる点数のことです。

上がらなくても1000点~3000点がゲットできます。

(テンパイ料は役がなくても問題なくもらえます。)

3900点以下の手牌なら序盤ではできるだけ鳴かないでテンパイを目指しましょう!

先生!でも他の方が鳴くとついつい遅れてはいけないと思って鳴きたくなるんですが・・・

そういう時はどうすればいいでしょうか?

そうだね!そんな気持ちになるかもしれないね!

でもあくまでも自分の打ち方のペースを守った方がいいと思うよ!

例えば全員が役牌を一鳴きしているような麻雀ですと・・・なんか自分が遅れている感じがしますよね!

そんな時はほっておけばいい!

なぜかというと、麻雀は本来「状況により鳴くかどうかを考えるもの」だと思います。

だから飽きないわけだし、考えることが面白いんだよね!!

でも中盤以降であれば、前章のスピード感覚が必要なので鳴くことも考えていいです。

鳴いて上がっていいとい言いましたが、もちろんそれは役がある時の話。

鳴いても成立する役がなければいけません。

だからやはり鳴いても成立する役かどうかの知識は必要になりますね!

そもそも「鳴く」ってことはわからない方のために・・・追加説明!

2-5.鳴くとはメンツを作る為に他人から牌をもらう動作の事

メンツを作る場合に他人が捨てた牌をもらいメンツを作ることが出来ます。

この動作のことを「鳴く」といいます。

その場合、コーツを作る場合とシュンツを作る場合で少し違いがあります。

鳴くことによって役の大きさがひとつ下がる(役の食い下がり)場合があるので注意が必要です。

◆コーツを作る場合は「ポン」の発声をする

コーツとは ![]()

![]()

![]() や

や![]()

![]()

![]() のように同じ牌3枚の組み合わせです。

のように同じ牌3枚の組み合わせです。

自分が![]() を2枚持っている場合に、他のひとりが

を2枚持っている場合に、他のひとりが![]() を捨てたとします。

を捨てたとします。

「ポン!」と聞こえるように発声してその1枚をもらいコーツを完成させることができます。

「ポン」の場合は3人の誰からでも鳴くことが出来ます。

この場合に出来たコーツはみんなに分かるように手牌から外(右端)に出さなくてはなりません。

下図のように誰から鳴いたかわかるように牌を横にします。

◆シュンツを作る場合は「チー」の発声をする

シュンツとは![]()

![]()

![]() や

や![]()

![]()

![]() のように連続する3つの数字の組み合わせです。

のように連続する3つの数字の組み合わせです。

自分が![]()

![]() と持っている場合に、左隣が

と持っている場合に、左隣が![]() を捨てたとします。

を捨てたとします。

今度は「チー!」と聞こえるように発声してその1枚をもらいシュンツを完成させることができます。

「チー」の場合は自分の左隣(上家)の方からのみ鳴くことが出来ます。

この場合に下図のように左隣からどの牌を鳴いたかわかるように牌を横にします。

例えば9ピンを鳴いた場合には9ピンを一番左に置き横向きに置きます。

それ以外の牌は順番はどちらでも良い。

◆上家(カミチャ)と下家(シモチャ)と対面(トイメン)

自分の右隣を下家、向かいを対面、左隣を上家といい。

「チー」は上家からしか鳴くことができません。「ポン」は3人から鳴くことが出来ます。

2-6.出来れば面前(メンゼン)で手を作りたい

前章では鳴くことでメンツを作ることがと出来ると説明いたしました。

相手の捨て牌を利用しないで手を進める状態をメンゼンと言います。

メンゼンの方が点数が高くなる傾向があり、出来れば鳴かないでメンゼンで手作りしたいものです。

前に書きましたが3900点より少ない手牌であればメンゼンを目指しましょう!

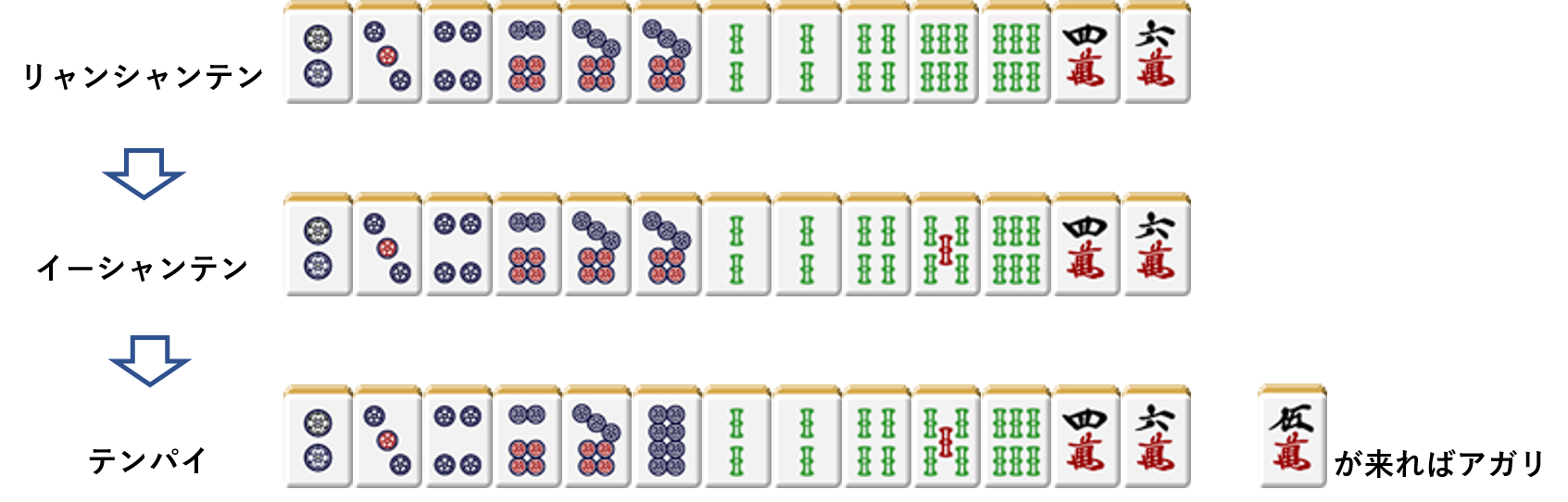

2-7.テンパイとイーシャンテンとは

上がるにはひとつの雀頭と4つのメンツを作るために13枚の牌を組み合わせて、14枚の牌で上がれる状態を作らなければなりません。

あと1枚の牌で、上がりが完成するという状態が「テンパイ」。

上がるためにはテンパイしていなければなりません。

手作りはまずテンパイを目指して行うことになります。

またテンパイした後の14枚目で上がりになる牌を「上がり牌」または「待ち牌」といいます。

またテンパイのひとつ前の状態(何か持ってきたらテンパイする)をイーシャンテンといいます。

そしてその前をリャンシャンテンといいます。

下図を見て下さい。リャンシャンテンからテンパイへ徐々に手が進んでいるのがわかりますね。

それではいよいよ基本5役から説明しますね!

3.鳴いても成立する基本役①ー役牌

鳴いても成立するとはとても使いやすい役だということ。

字牌の役牌の基本的な知識をまずは身に付けよう!

3-1.白・發・中はいつでも役牌

![]()

![]()

![]() は同じ牌を3枚組み合わせると役牌となります。

は同じ牌を3枚組み合わせると役牌となります。

これを刻子(コーツ)といって、例えば![]()

![]()

![]() です。

です。

役の大きさは食い下がりはなくいつでも1翻(ハン)となります。

作ることが難しい役程、役の大きさは高くなります。

1ハンというのは数ある役の中でも一番安い役。

同じ牌は4枚ありますから、自分が2枚持っていれば1枚は鳴いて他人から貰っても良いです。

3-2.東・南・西・北は状況により役牌となる

![]()

![]()

![]()

![]() は役牌になる時とそうでない時がありますから注意してください。

は役牌になる時とそうでない時がありますから注意してください。

決められた場風(ばかぜ)と自風(じかぜ)がありますから覚えましょう!

◆場風(ばかぜ)とは

起家マークで表してある場が役牌となります。

親の1週目は起家マークは東で![]() が役牌となります。

が役牌となります。

親の2週目は起家マークが南となり![]() が役牌となります。

が役牌となります。

これは4人共通の役で、![]()

![]()

![]() や

や![]()

![]()

![]() のコーツの組み合わせをひとつ作ると食い下がりはなく1翻(ハン)となります。

のコーツの組み合わせをひとつ作ると食い下がりはなく1翻(ハン)となります。

同じ牌は4枚ありますから、自分が2枚持っていれば1枚は鳴いて他人から貰っても良いです。

◆自風(じかぜ)とは

ゲーム中には必ず親がひとり、子が3人います。

親の役牌は必ず![]() となります。

となります。

親の右隣の南家は![]() が役牌、親の対面の西家は

が役牌、親の対面の西家は![]() が役牌、親の左隣の北家は

が役牌、親の左隣の北家は![]() が役牌となります。

が役牌となります。

これらをそれぞれ自風といいます。

同じように3枚組み合わせてコーツにすれば食い下がりはなく1翻(ハン)となります。

同じ牌は4枚ありますから、自分が2枚持っていれば1枚は鳴いて他人から貰っても良いです。

◆ダブトンとは

場風により東場では4人全員が![]() を3枚組み合わせると1ハンでした。

を3枚組み合わせると1ハンでした。

また自風により親の役牌は![]() で1ハンでした。

で1ハンでした。

ということは東場の親というのは![]()

![]()

![]() のコーツを作ると2ハンあることになり少し高い役となるのです。

のコーツを作ると2ハンあることになり少し高い役となるのです。

これを通称「ダブトン」といいます。

◆ダブナンとは

場風により南場では4人全員が![]() を3枚組み合わせると1ハンでした。

を3枚組み合わせると1ハンでした。

また自風により親の右隣の南家の役牌は![]() で1ハンでした。

で1ハンでした。

ということは南場の南家というのは![]()

![]()

![]() のコーツを作ると2ハンあることになり少し高い役となります。これを通称「ダブナン」といいます。

のコーツを作ると2ハンあることになり少し高い役となります。これを通称「ダブナン」といいます。

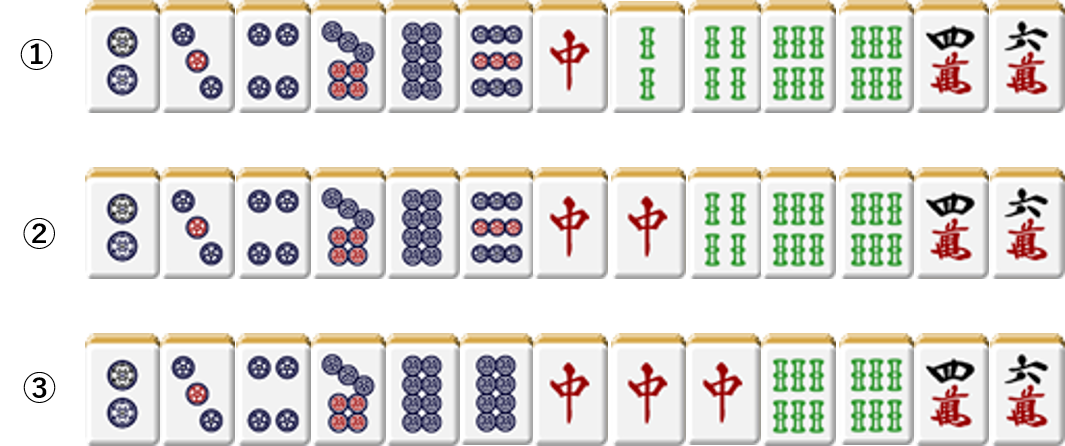

3-3.ここが重要!鳴いて上がれるかどうかの判断~役牌の場合

初心者教室では「先生これ鳴いてもいいですか?」という質問がよくあると言いました。

その判断のひとつ目は「ひとつの役牌を2枚以上持っているかどうか?」にあります。

初心者の場合には役牌を覚えてこの判断ができるようになりましょう。

下図の例を見て下さい。

①、②、③、の状態の時に、自分の上家が![]() を捨てたとします。

を捨てたとします。

「チー」と言って鳴きたくなりますが、①だけは鳴いてはダメ。

役牌の![]() は1枚しかなく役にはならないからです。

は1枚しかなく役にはならないからです。

②は![]() が2枚あるので、もう1枚で役になる可能性が高いので鳴いても大丈夫!

が2枚あるので、もう1枚で役になる可能性が高いので鳴いても大丈夫!

しかしこの場合に注意が必要です。

自分に2枚あるといっても、これは必ず3枚にしなくてはいけません。

初心者の方によくあるのは、自分が鳴こうと思った時にはすでに2枚捨てられている場合もあります。

![]() をチーしてもかまいませんが、結局のところは

をチーしてもかまいませんが、結局のところは![]() が3枚にならなければ上がることはできません。

が3枚にならなければ上がることはできません。

つまり![]() を自分で引くか、他家が捨てなければ役がありませんから注意してください。

を自分で引くか、他家が捨てなければ役がありませんから注意してください。

③は![]() が3枚あるので全く問題なく

が3枚あるので全く問題なく![]() をチーしてもOK。

をチーしてもOK。

あとはどんな形でも上がることができます。

「先生これ鳴いてもいいですか?」と思った時は、「ひとつの役牌を2枚以上もっているかどうか」「鳴くための牌が残っているかどうか」で判断してください。

先生!私は役牌が大好きなんですが、1枚でもずっと持ってた方がいいのですか?

なんか捨てると来るような気がして・・・

そんなケースはよくあるよね!

それはケースによるけど自分の手牌でいらなくなったら捨てた方がいいよ!

役牌より必要な牌があればそれをキープするってこと!

例えば上図①のケース

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

この手牌でを![]() 引いたとしよう!

引いたとしよう!

![]() を引いたことでもっとテンパイしやすくなったのがわかりますか?

を引いたことでもっとテンパイしやすくなったのがわかりますか?

こんなときは![]() を捨てなければいけません。

を捨てなければいけません。

![]() を大事にして別の牌を捨てればテンパイが遅れることになりますね!

を大事にして別の牌を捨てればテンパイが遅れることになりますね!

4.鳴いても成立する基本役②-タンヤオ

タンヤオもやはり使いやすい役のひとつ。

鳴いて作るタンヤオは「鳴きタン」「喰いタン」ともいいます。

4-1.タンヤオは2~8の牌で組み合わせる役

タンヤオという役は2~8の牌で組み合わせる役ですが、言い換えれば1.9の数牌と字牌の無い役とも言えます。

役の大きさは食い下がりはなく1翻(ハン)となります。

この役もよく出来る役のひとつで、鳴いて作っても上がることが出来ます。

例を上げて説明します。

下図は![]() でアガリですね。

でアガリですね。

2~8の牌しか使用していませんからタンヤオ役が成立しています。

4-2.ここが重要!鳴いて上がれるかどうかの判断~タンヤオの場合

初心者教室では「先生これ鳴いてもいいですか?」という質問がよくあると言いました。

その判断のふたつ目は「タンヤオ役ができるかどうか?」にあります。

タンヤオ役以外にもありますが、初心者の場合にはまずこの判断をしましょう。

下図を見て下さい。

例えばあなたの手牌が今この状態だとします。

あなたの左隣の方が![]() を捨てた時「チー」と言って鳴きたくなりますが、これはダメ。

を捨てた時「チー」と言って鳴きたくなりますが、これはダメ。

![]() があるためにタンヤオにはならず鳴いてしまうと役がないので上がることが出来なくなります。

があるためにタンヤオにはならず鳴いてしまうと役がないので上がることが出来なくなります。

タンヤオ役にするために![]() を捨ててしまう方がいますが、これもダメ。

を捨ててしまう方がいますが、これもダメ。

せっかく出来ているメンツの組み合わせを壊してしまうことになるからです。

「先生これ鳴いてもいいですか?」と思った時は、「タンヤオ役ができるかどうか?」で判断する。

完成しているメンツの1,9を捨ててはダメです。

説明が難しいですが、役とはそこまでして作るものではありません。

前提として「麻雀は1雀頭4メンツを作る」があります。

せっかくできているメンツを壊してタンヤオを目指しても前に進むことはできませんよね!

こちらの説明でわかりますか?

![]() をチーして1メンツ完成!といって

をチーして1メンツ完成!といって![]()

![]()

![]() を壊しても意味がないということです。

を壊しても意味がないということです。

5.一番メジャーなメンゼン基本役③-リーチとは

リーチという麻雀役を知らない方はいないのでは?

簡単な役ですがその手順を知らないとマナー違反になりかねません。

ちゃんとしっかりその手順も知ってください。

5-1.リーチとは

リーチとはメンゼンで成立する「テンパイ宣言の役」です。

リーチ後は手牌を変えることができない。

役の数は1ハン。

「私テンパイしましたよ~」っていうもの。

どうしてそんなことするの?って思う方がいるかもしれません!

②役はあるがさらにリーチ役をつけて高得点をねらう時にする

基本このふたつだと思ってよい!

5-2.リーチの手順

この手順は知らないとマナー違反になります。

マナーが悪いと「なんだこの人???」と思われてしまいますからとても大事。

②牌を横にして捨てる(リーチ宣言牌)

③千点棒を1本、自分の捨て牌の前に置く

画像はこんな感じ!

5-3.リーチのメリット・デメリット

簡単なリーチ役ですが、実はそのテクニックはとても奥が深いのです。

ここでは詳しくは解説しません。

メリットとデメリットがあり、このふたつをその状況から判断して「リーチするかどうかを決める」ものだとおもっていてください。

②役がある時でも1ハン増える。

③一発役、裏ドラをプラスすることができる。

④テンパイを他家に知らせることでプレッシャーをかけられる。

⑤リーチ後は何を捨てればいいか考えなくて済む。

②テンパイしていることが他家にバレてしまう。

③リーチ後は手牌を変えることができない。

④リーチ後は取り消しできない。

⑤自分の上がり牌以外は危険牌でも捨てなければいけない(暗槓する牌は捨てなくてもOK)。

リーチに関してもっと詳しいお話は↓

6.勘違いしやすいメンゼン基本役④-メンゼンツモ

勘違いしやすいとしたのは、ツモ役は鳴いていたら成立しないというものです。

メンゼンの状態の時に、「ツモ上がり」することで成立します。

役の数は1ハン。

正式名は「メンゼンツモ」なのでそこからわかると思います。

下記↓では美しいツモをするための動画も掲載していますよ!

かっこいいツモの仕方は見た目的に大切なので掲載しておきます。

7.勘違いしやすいメンゼン基本役⑤-平和(ピンフ)

平和(ピンフ)の成立条件は4つあり、間違いやすいので注意してください。

役の数は1ハン。

②すべてのメンツが順子(シュンツ)であること

③待ちの形が両面であること

④雀頭が役牌でないこと

これは図で解説します。

上図では![]()

![]() の部分が両面待ち。

の部分が両面待ち。

4つの条件にすべてあてはまるのがわかりますか?

下図ではすべて平和は成立しません。

①鳴いたら不成立

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

②暗刻があってはダメ

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

③両面待ちでないとダメ

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

④雀頭が役牌はダメ

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

以上で基本5役の説明はおしまい!

②メンゼンの場合だけ成立するリーチ、メンゼンツモ、平和

で分けて覚えて下さい。

8.これだけわかっていれば99%OKな役10選

前半は鳴きOKな8役の説明。

後半のふたつはメンゼンのみ成立する役になります

8-1.鳴きOKな8役を覚えよう①ー三色(サンショク)

配牌を見たら三色を考えろと昔からよく言ったものです。

三色とはマンズ、ピンズ、ソーズで同じ数字の組み合わせをつくる役です。

メンゼンで2ハン、鳴くと食い下がりといって1ハンになります。

例えば上図では![]() が待ちになります。

が待ちになります。

完成すれば456の三色ですね!

鳴いてもOKな役なので、メンゼンが無理であれば鳴くことも考えてよいでしょう!

8-2.鳴きOKな8役を覚えよう②一気通貫(イッキツウカン)

通称イッツウと呼ばれます。

一つの種類で123、456、789の3つのメンツを完成させる役。

メンゼンで2ハン、食い下がりは1ハンになります。

上図の待ちは![]()

![]() ですね!

ですね!

![]() で上がった場合にイッツウの完成です。

で上がった場合にイッツウの完成です。

の3つが完成していますね!

◆イッツウで勘違いしてしまう例を見て下さい。

今上図の手牌を![]() 待ちで上がったとします。

待ちで上がったとします。

打ち手はイッツウが完成していると思っていました。

でもこれはイッツウにはなりませんが、どうしてだかわかりますか?

初心者「だってちゃんと1から9までありますよ!」

先生「1から9まであればイッツウとは限りませんよ」

よく見て下さい。

ソーズのメンツは

の3つですよ!![]()

![]() は雀頭で、

は雀頭で、![]()

![]()

![]() のメンツになっています!

のメンツになっています!

ここがダメ!

確かに1から9までそろってはいますが、ちゃんと123,456,789の3つのメンツがなくてはいけません。

これも鳴いてもOKな役ですよ!

8-3.鳴きOKな8役を覚えよう③ーチャンタ

チャンタはすべてのメンツと雀頭に1か9か字牌が入る役です。

メンゼンで2ハン、食い下がりは1ハンになります。

下図で見るとわかると思います。

すべてのメンツと雀頭に1.9.字牌のどれかが含まれているのがわかりますよね!

ここでは![]() で上がりです。

で上がりです。

配牌で1.9.字牌が多い時があります。

そんなときに狙うのがこのチャンタです。

下図を見て下さい!

これはチャンタに三色をプラスした手牌。

123の三色にもなっています。

麻雀では「役の複合」といってこのように役を合わせることもできます。

さらに得点の高い役に!

8-4.鳴きOKな8役を覚えよう④-純チャン

前章のチャンタの上位役。

これはすべてのメンツと雀頭に1か9が含まれる役。

つまり字牌が入ってはいけません!

メンゼンで3ハン、食い下がりは2ハンになります。

図で見るとわかりやすいと思います。

字牌は入っていませんね!

チャンタと同様に三色も複合で狙いやすい役になります。

8-5.鳴きOKな8役を覚えよう⑤-ホンイツ

ホンイツは混一色と書きます。

これは1種類の数牌と字牌だけで作る役。

メンゼンで3ハン、食い下がりは2ハンになります。

配牌を見たときに「1種類に偏ってるなー」って時に狙ってみましょう。

それでは下図を見て下さい。

待ちは![]() 。

。

ピンズと字牌だけで作られていますね!

この場合は、序盤から自分の捨て牌にソーズとマンズが並ぶことになります。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

こんな感じで!

なので他家に読まれやすい役になります。

他家「ピンズを集めてるな~」

手牌から字牌やピンズが出てくれば、いよいよテンパイが近いサインですね。

またイッツウとも複合しやすい役でもあります。

8-6.鳴きOKな8役を覚えよう⑥-チンイツ

前章のホンイツの上位役。

清一色と書きます。

これは1種類の数牌だけで作る役。

メンゼンで6ハン、食い下がりは5ハンになります。

役満を除いた手役の中で一番得点力のある役になります。

下図で見て下さい。

待ちは![]() 。

。

チンイツの場合も捨て牌に当然偏りが出てきますから相手に読まれやすい役ですね!

この役は1種類になるために、テンパイや待ちがとてもわかりづらくなってしまいます。

これには熟練が必要です。

初心者のうちは鳴くことで手牌がわかりやすくなります。

なのでメンゼンで目指すというより、鳴いた方が無難だと思います。

8-7.鳴きOKな8役を覚えよう⑦-トイトイ

これもみんなに人気の役ですね!

すべてのメンツが刻子(コーツ)で作られます。

食い下がりはなく、鳴いてもメンゼンでも2ハンです。

メンゼンで作ることは難しく、通常は下図のように鳴いてつくります。

この役はホンイツや役牌、タンヤオと複合してさらに高い手牌を目指しましょう!

8-8.鳴きOKな8役を覚えよう⑧-三暗刻

これは読んで字のごとく。

暗刻を3つ作る役。

食い下がりはなく、鳴いてもメンゼンでも2ハンです。

下図を見て下さい。

①これは三暗刻が確定しているケース

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

②これはツモ上がりで三暗刻になるケース

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() か

か![]() をツモ上がり→三暗刻になる

をツモ上がり→三暗刻になる

![]() か

か![]() をロン上がり→三暗刻にならず

をロン上がり→三暗刻にならず

暗刻とは自分で3枚を持つ必要があります。

ポンした牌は明刻(ミンコ)といいます。

ロン上がりした牌も同様に明刻扱いになるので注意してください。

三暗刻はトイトイや役牌との複合が多くなりますね。

そして上位役に「四暗刻(スーアンコ)」があります。

これは役満といって最上位役。

4つを暗刻で作ることで成立します。

8-9.メンゼンのみで成立する2役を覚えよう⑨-イーペーコー

イーペーコーはメンゼンのみで成立する役で一盃口と書きます。

これは同じメンツが2つあれば成立します。

作るのは意外に難しいですが1ハンしかありません。

下図を見て下さい。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

待ちは![]() と

と![]() 。

。

![]() で上がればイーペーコーが成立します。

で上がればイーペーコーが成立します。

この役で間違いやすいのは下図のようなケース。

待ちは![]()

![]() 。

。

このケースではイーペーコーは成立しません。

当教室でもよくある質問です。

「えーどうして??」って感じですよね!

これは決まりだと思ってください。

イーペーコーはいくら確定していても、上図のように副露したケースでは無効になります。

リーチやメンゼンツモと同様に「メンゼン役」なのです。

とにかく鳴いたら成立しません。

みなさんいよいよ次が最後です!

8-10.メンゼンのみで成立する2役を覚えよう⑩-チートイツ

これもよく登場する役なので覚えて下さい。

チートイツはメンゼンのみで成立する役で七対子と書きます。

7種類のトイツができれば成立します。

下図を見て下さい。

待ちは![]() 。

。

みんなが捨てそうな牌で待つと上がりやすくなります。

これは下図のようにタンヤオと複合させたりしてもいいですよね!

9.役が不安な初心者の方に注意して欲しいこと

麻雀がわからない時期はどんでもない勘違いが起きます。

また間違って役がないのに「ロン!」してしまう場合もあります。

こんなことが起きないようにちょっと確認しておいて下さい!

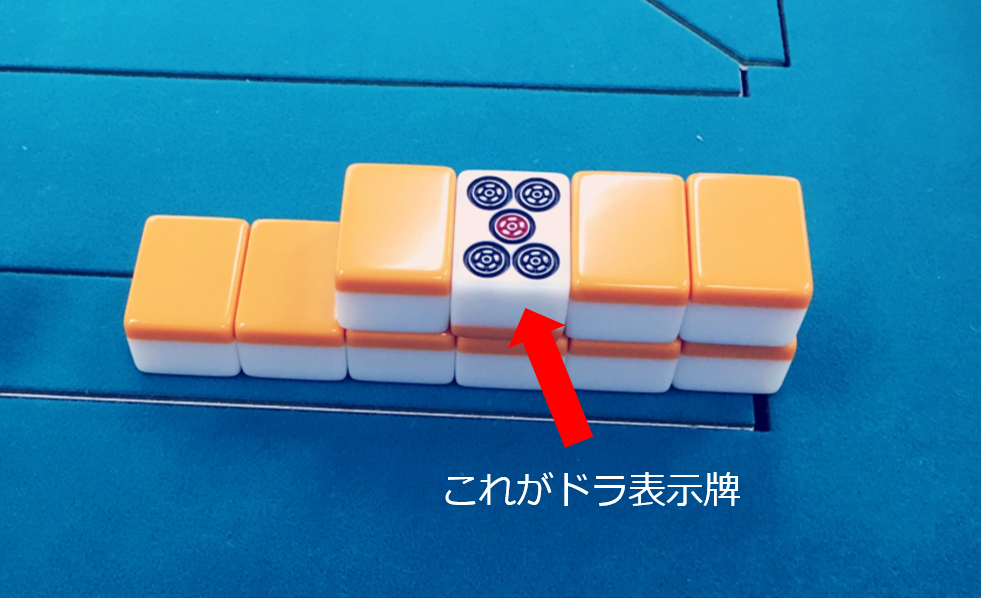

9-1.ドラや赤ドラは役にはなりません

麻雀で下図のようにペロッとめくる箇所があります。

これをドラ表示牌といって、この場合は![]() がドラとなります。

がドラとなります。

もっていると1ハン高くなる牌です。

ですがこれは役にはなりません。

ドラがあるからといってそれだけで役になるわけではありません。

もうひとつは赤ドラ![]()

![]()

![]() のこと。

のこと。

これも牌の中に入っていることがありますが、赤ドラありのルールではドラになりますが、そうでなければただの牌![]()

![]()

![]() です。

です。

これも決して役にはなりません。

9-2.役がなければリーチしなさい!

役がないのに「ロン!」の声。

チョンボになるケースがあります。

罰金を払うのってイヤな気分になりますよね!

自信がない時はとりあえず「リーチ!」してください。

そうすればリーチ役が確定しますから上がることができます。

でもこれができるのはメンゼンの場合に限ります。

9-3.鳴きたい時は役があるか考えろ!

自分の欲しい牌がとにかく出ると鳴きたくなりますよね!!

初心者「先生!これは鳴いてもいいですか?」

先生「役がないからダメです」

鳴いても成立する役をこれまで10個説明しました。

②覚えて欲しい役8役ー三色、イッツウ、チャンタ、純チャン、ホンイツ、チンイツ、トイトイ、三暗刻

この10個の役を必ず覚えて、自分の今の手牌で何かあてはまる役がないか考えましょう!

9-4.基本は鳴いて上がろうとするな!

これは2-4章と似ています。

麻雀は基本的には鳴かないでメンゼンで手牌を進めるべきです。

鳴くことで他家に警戒されたり、自分が不利になる場合があるからです。

またメンゼンの方が基本的に点数が高くもなります。

他家が簡単にチーポンチーポン鳴くかもしれません。

それはじっと見ていればOK!

こんな意識を常に持っていてください。

じゃあこんな私が鳴くとすればどんなケースか箇条書きにしてみます。

②親で連荘したいとき

③親でテンパイさせたいとき

④形式テンパイでテンパイ料が欲しいとき

⑤点数は安いが鳴かないともう上がれないと判断したとき

以上の5点です。

一発消しの鳴きも基本的にあまりしません。

みなさんもこんな感じでヨロシク!!

10.役を覚えるには練習しよう!見やすい麻雀無料アプリを紹介!

今回私が紹介するのは麻雀アプリ!

スマホでもほんとうに見やすくシンプルで簡単!

iphoneの方はダウンロードはこちら↓

「シンプル麻雀〜初心者も遊べるAI対戦麻雀〜」をApp Storeで

上がった時の役もすぐに表示してくれるのもありがたい!

無料でここまでのクォリティは試す価値は十分ありますよ!

Androidの方は3D版になっています!

Androidの方のダウンロードはこちら↓

シンプル麻雀3D版-AIと対戦できる初心者向けの入門ゲームアプリ(完全 …

相手がAIですからどちらも気軽に遊べる点でオススメですよ!

実践ではとにかく時間がかかるのが麻雀のネックでもあります。

スマホアプリなら時と場所を選ばず練習ができるのでぜひやって見てください!

無料ですから!!

11.まとめ

今回はみんながどうしたら麻雀の役をスーッと覚えられるかを考えて作成した記事です。

実践では鳴けるかどうか、役があるのかが迷うところ。

そこにポイントを絞って書いたつもり!

最後に今回紹介した役をまとめておきます。

| 鳴いても成立 | メンゼンのみ成立 | |

| 基本5役 | 役牌、タンヤオ | リーチ、メンゼンツモ、ピンフ |

| プラス10役 | 三色、一気通貫、チャンタ、純チャン ホンイツ、チンイツ、トイトイ、三暗刻 |

イーペーコー、チートイツ |

他に鳴きに関する判断ポイントも解説しました。

あなたの麻雀ライフが⤴⤴⤴になることを願っています^^

それでは!

今回のお相手も

千葉県柏市のNPO法人 健康麻雀グループ

麻雀の伝道師 河原 健治でした。

コメントを残す