喰いタンとは?

喰いタンとは、麻雀役のタンヤオを副露してつくること

![]()

麻雀には、完全に決められていないルールが多くあります。特にタンヤオを副露した時に役として認めるかどうかは、賛否両論です。

副露をしてタンヤオをつくる事を喰いタンと言います。この喰いタンの扱いによって対局の流れも大きく変わります。

通常は喰いタンが認められているルールが主流です。この役をどのように使いこなすかで、勝敗に大きく左右します。

ここでは、喰いタンの基本から実戦での使い方について説明しています。この記事を読む事で、喰いタンが自由自在に扱えるようなプレイヤーになることができます。

間違いやすい注意点も掲載しました!思わず「チョンボ!」になんてならないように!合わせて確認して下さい。

1.麻雀の喰いタンの基本

喰いタンは、タンヤオを副露してつくることです。タンヤオ自体が一翻なので、特に喰い下がりはありません。

一般的に喰いタンの扱いは、賛否両論になっています。従って、ゲームを開始する前に喰いタンを役として認めるかを決める必要があります。

1-1.喰いタンとは?

「喰いタン」の喰いは、副露をするという事です。副露とは、チーやポンまたはカンの事を言います。

タンヤオは、一九字牌以外の※中張牌だけでつくる役です。この時の面子は、刻子でも順子でも問題はありません。

※中張牌(チュンチャンパイ) 数牌の2~8のこと

■下記サイトではタンヤオの面白い語源も紹介しています。

麻雀のタンヤオ役の基本的作り方と知っているとスゴイその語源とは

■喰いタン

副露した牌 ![]()

![]()

![]() です。

です。

副露は、チーでもポンでも構いません。全部副露をして、最終的にハダカ単騎で待つことも可能です。

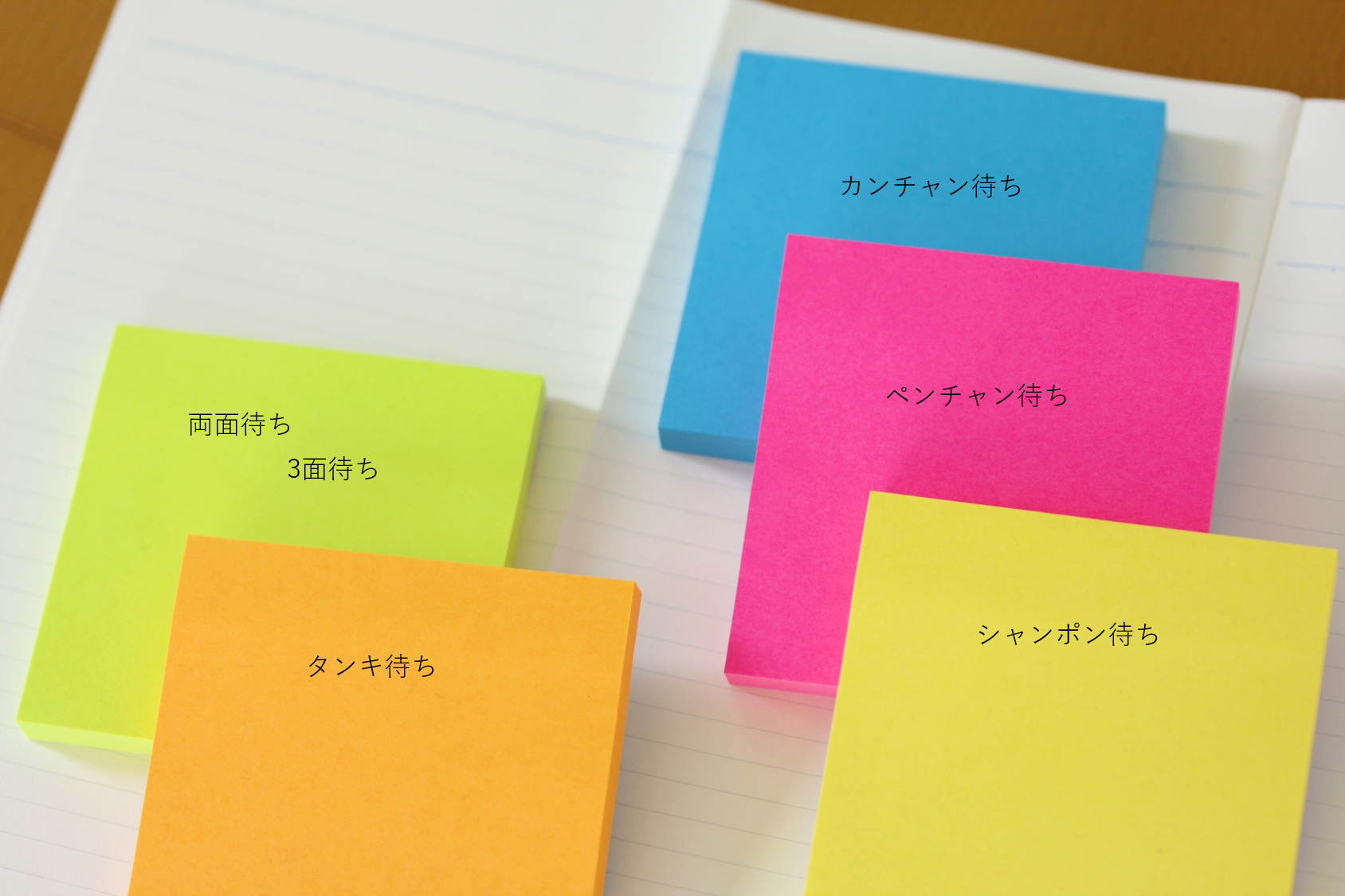

1-2.喰いタンの聴牌の形

喰いタンの聴牌の形は、「辺張待ち」以外の待ちになります。辺張待ちの場合は、1か9のどちらかが絡むので、タンヤオにはなりません。

■両面待ちでの喰いタン聴牌

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() の両面待ち

の両面待ち

■嵌張待ちでの喰いタン聴牌

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]() の嵌張待ち

の嵌張待ち

■シャボ待ちでの喰いタン聴牌

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() のシャボ待ち

のシャボ待ち

■※単騎待ちでの喰いタン聴牌

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]() の単騎待ち

の単騎待ち

■ノベタン待ちでの喰いタン聴牌

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() のノベタン待ち

のノベタン待ち

■待ちの種類をいろいろ掲載しましたが、もっと詳しく知りたい方は

1-3.喰いタンの注意点

喰いタンの注意点で最も大切なことは、ルールになります。一般的に「なしなし」などと言われた場合は、喰いタンは認められません。

一方で、「ありあり」となっていれば、問題はありません。喰いタンや後付けも認められます。

ルール上の事に関しては、ゲームを開始する前に確認が必要です。事前確認をするのは、トラブルを未然に回避する最も良い方法になります。

ルール以外の喰いタンの注意点は、「両面待ち」での聴牌です。聴牌時に一や九の待ちがあるとタンヤオが成立する?しないがありますので注意が必要です。

■喰いタンが成立しない事が考えられるケース

A)副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() の両面待ち

の両面待ち

B)副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() の両面待ち

の両面待ち

C)副露 567 待ち ![]()

![]()

![]() の3面待ち

の3面待ち

図Aは、![]() であれば問題ありませんが、

であれば問題ありませんが、![]() はタンヤオになりません。同様に図Bは、

はタンヤオになりません。同様に図Bは、![]() は問題なしですが、

は問題なしですが、![]() だと上がる事ができなくなります。

だと上がる事ができなくなります。

図Cは、一番間違いやすいと言える待ち方です。![]()

![]() の両面で考えれば、問題はありませんが、

の両面で考えれば、問題はありませんが、![]() では上がれません。

では上がれません。

図Cのような多面張の時は特に要注意です。うっかりしていると、既に自分の河に![]() を捨てている事もあります。

を捨てている事もあります。

注意が必要なのは![]()

![]() の形でテンパイしている場合に、思わず

の形でテンパイしている場合に、思わず![]() で「ロン!」と言ってしまわない事です。それと自分が先に

で「ロン!」と言ってしまわない事です。それと自分が先に![]() をツモした時に「ツモ!」と言わないようにしなければいけません。

をツモした時に「ツモ!」と言わないようにしなければいけません。

あくまでもタンヤオ役です。![]() や

や![]() であれば上がることはできません。

であれば上がることはできません。

また![]()

![]() の形の時に、先に

の形の時に、先に![]() をツモした時も注意です。上がることはできませんから、

をツモした時も注意です。上がることはできませんから、![]() 捨てることになります。その場合、※フリテンの状態になります。つまりもう「ロン上がりができない」事になるので注意しなければいけません。

捨てることになります。その場合、※フリテンの状態になります。つまりもう「ロン上がりができない」事になるので注意しなければいけません。

■フリテンは初心者がつまずくルールのひとつです

麻雀のフリテンがなぜわからない?スッキリわかる感動の覚え方がある

ですが必ず覚えて下さい。簡単に言えば「上がり牌を自分の河に捨ててある場合、それをフリテンといい、ロン上がりはできない」というルールです。

「えっ?![]() は上がり牌ではないのにフリテンになるの?」と思うかもしれません。でも、喰いタンの場合に

は上がり牌ではないのにフリテンになるの?」と思うかもしれません。でも、喰いタンの場合に![]() で上がることはできませんが、※ハイテイなどの役では上がることができます。つまり上がれる場合があるということです。

で上がることはできませんが、※ハイテイなどの役では上がることができます。つまり上がれる場合があるということです。

2.麻雀の喰いタンは、こんな時に狙おう!

あくまでも、喰いタンが認められている時限定です。実際の対局で、どのように喰いタンを使うのが理想的か説明していきます。

2-1.自分が親の時には、連荘狙い

自身が親の時には、狙えると判断をしたら、間違いなく喰いタンを狙うべきです。喰いタンと役牌に関しては、最も早く上がれる役になります。

配牌時から喰いタンを狙うのが必ず得策とは言えません。しかしながら、早上がりを主軸に考えるのであれば、最優先の役だといえます。

2-2.他家が親の時には、連荘阻止

自分が親の時は、連荘狙いで喰いタンを狙っていました。当然、他家も同じ事を考えると想定するのが、一般的な戦術になります。

但し自分が北家の時は、むやみに副露をすると親のツモを増やしてしまいます。副露がなければ、親と南家が18回で西家と北家が17回のツモがあります。

何もなくても、親が北家よりも有利な状況です。北家が、副露を多くして、親を更に有利にする必要はありません。

トップ目の親で、点数を多く持っている場合は特にです。これ以上上がられてしまうと、トップが確定してしまう状況があります。この場合3人の子は全力でこの親の上がりを阻止しなければいけません。

こんな時に有効なのが喰いタンなのです。

2-3.ドラがある時は迷わず喰いタン

配牌時にドラがある場合は、狙いたくなるのが喰いタンです。特に赤ドラを使用している場合は、即戦力にもなります。

確かに喰いタンだけで上がるのは、何となく他家に迷惑と考える人もいます。そんな人でも、ドラが数枚あれば、状況は変わるのも頷けます。

喰いタンとドラだけで、高得点で上がられるのはダメージになります。人にもよりますが、余計に力がはいる傾向があるので有効的な戦術です。

3.麻雀の喰いタンの予備知識

ここでは、喰いタンを実戦で使用するときに複合しやすい役を紹介します。また、喰いタンのルールによる有無についても詳しく説明しています。

3-1.麻雀の喰いタンの由来や語源

喰いタンの語源は、まずタンヤオを知る事が必要です。タンヤオは、本来「タンヤオチュウ」と言います。

「タンヤオチュウ」は、漢字で「断么九」と表記します。意味は、「ヤオチュウハイを断つ」になります。

「ヤオチュウハイを断つ」という事は、一九字牌を断つという意味になります。更に、「喰い」が「副露」を意味しています。

従って、「喰いタン」は、副露をして、一九字牌以外の牌で作った役となります。つまり、中張牌や数牌の2~8でつくった役ともいう事ができます。

3-2.喰いタンと同時に作りやすい役の聴牌

喰いタンと同時につくることのできる代表的な役を紹介します。チャンスがあれば、積極的に狙ってみても良いと思います。

3-2-1.喰いタン+三色同順

喰いタンと三色同順の複合役です。三色同順は、数牌3種類で同じ並びの順子を作る事が条件の役になります。

■喰いタン+三色同順

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() のシャンポン待ち

のシャンポン待ち

喰いタン(一翻)+三色同順(一翻)で二翻役になります。三色同順は、喰い下がりがあるので、一翻で計算をします。

■三色について詳しく下記サイトで解説しました

3-2-2.喰いタン+トイトイ

喰いタンとトイトイの複合役です。トイトイは、雀頭と4面子が刻子である事が完成形の条件になります。食い下がりはなく常に2役です。

■喰いタン+トイトイ

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() のシャンポン待ち

のシャンポン待ち

喰いタン(一翻)+トイトイ(二翻)で三翻役になります。トイトイは、喰い下がりがないので、副露をしても二翻のままです。

3-2-3.喰いタン+チンイツ

喰いタンとチンイツの複合役です。チンイツは、数牌の1種類だけで役を成立させる必要があります。完成させることはなかなか難しい手牌となります。

■喰いタン+チンイツ

副露 ![]()

![]()

![]() 待ち

待ち ![]()

![]() のシャンポン待ち

のシャンポン待ち

喰いタン(一翻)+チンイツ(五翻)で六翻役になります。チンイツは、喰い下がりがありますが、それでも五翻あるので強力な役です。

3-3.喰いタンとルール

麻雀には、「ありあり」と「なしなし」というルールがあります。「喰いタン」と「後付け」に対するルールの取り決めに使う用語です。

「ありあり」は、喰いタンも後付けも「あり」という意味です。初心者にも優しいルールですが、役作りを好む人には好まれません。

「なしなし」は、喰いタンも後付けも「なし」という意味です。役作りを好む人には良いですが、初心者にはルール的に難しくなります。

一般的に麻雀初心者の人でも「喰いタン」の意味は理解できるようです。簡単な役ですから、一番早く覚えられる上がりやすい役だと言えます。

一方の後付けに関しては、全ての人が理解できるとは言えないルールのようです。確かに、喰いタンに比べると面倒な部分があるのは納得ができます。

■「ありあり」と「なしなし」についても詳しく解説しました

麻雀の公式ルールでは「ありあり」が基本!それって何がありなの?

4.麻雀の喰いタンの間違いとポイント

喰いタンの間違いは、やはりルール上のトラブルと両面待ちによるミスです。特にルール上の問題は事前に確認をするのが、基本になります。

![]()

![]() の時の

の時の![]() や、

や、![]()

![]() の時の

の時の![]() は喰いタンでは上がることができませんからくれぐれも注意して下さい。

は喰いタンでは上がることができませんからくれぐれも注意して下さい。

両面待ちに関しては、日頃から多面張の聴牌を自分で練習すると良いと思います。中には待ち方も複雑な事もありますが、慎重に考えればわかるようになります。

5.まとめ

喰いタンは、ルール的に認められない事もあります。しかしながら、認めているケースが多いのも現実です。

考え方は、個々の自由なので肯定も否定もしません。しかしながら、同じ席についた以上は、みんなが楽しく対局できるルールが理想です。

特に喰いタンは、一番簡単に上がることができる※手役のひとつです。初心者から上級者まで、好まれる役になります。使い方ひとつで、成績を左右する役と言っても良いと思います。

なので必ずマスターさせる必要があるのです。

ルールを複雑にしすぎてしまうのは、麻雀の良さを半減させます。特に初心者相手にルールで縛るのは、上級者のやる事だとは思えません。

競技麻雀と日常の麻雀は異なります。日頃の麻雀は、勝負も大事ですが、楽しく遊べる麻雀を考えるべきです。

コメントを残す