ありありとは?

麻雀で、喰いタンや後付けが許されるルールの事

麻雀をはじめる前に、大まかなルールを決めて始める事が後々のトラブル回避につながります。

麻雀の元々の基本ルールは「ありあり」です。プロ団体もすべてこのルールを採用しています。

「なしなし、完全先付けルール」はローカルルールとしては、あまりに広がり過ぎたためになしなしルールが基本の麻雀ルールだと勘違いしてしまう方もいます。

なしなしはローカルルールなので、いろんな解釈の違いから麻雀が難しくなってしまいました。賭博性だけではなく、点数の難しさ、ルールの統一性のないところも麻雀界の壁となっていると考えます。

「誰もがシンプルにわかりやすく!」することでゲームに溶け込みやすくなります。

特に「ありあり」や「なしなし」といったルールには、解釈の違いや勘違いをして覚えている人もいますので、事前にしっかりと把握しておくことが大切になります。

私自身も「ありあり」を推奨しています!詳しく解説致しました。ぜひこの記事でその理解を深めて下さい。

1.麻雀ルールの「ありあり」ってどんなルールなの?

多くの雀荘や家庭などで行う麻雀のルールは、「ありあり」と呼ばれるスタイルの麻雀になっています。

「ありあり」の基本は2つのルールをしっかり覚えておけば、後は基本的に通常ルールと思って間違いはありません。

- 喰いタンあり

- 後付けあり

この2つが、ありありルールの最大の特徴だと思って下さい。

1-1.麻雀の喰いタンとは?

喰いタンというのは、ポンやチーなどの※副露(フーロ)を行った状態でのタンヤオの事です。鳴きタンともいいます。

※副露・・・ポン・チー・カンなどの事で「鳴く」とも言います。

極端な形で言えば、チーやポンを繰り返して、残りが1枚だけとなり、ハダカ単騎と呼ばれるような待ち方でも、最終的に「タンヤオ」ができていれば、上がりとなります。

役の中には、鳴いてしまうと一翻減ってしまう役もありますが、タンヤオは基本的に一翻役なので、早く上がりたい時などには有効な手段になります。

1-2.麻雀の後付けありとは?

後付けとは、上がる時に上がり牌が出た時点で役が確定した場合。実際に上がる役とは無関係な副露を先にして後から役が確定する副露をする場合の2種類あります。

後付けの中には、片上がりという上がり方も含まれますが、片上がりは以下のような時に該当します。

の両面待ちには、なっていますが、途中で鳴いてしまっているために、

の両面待ちには、なっていますが、途中で鳴いてしまっているために、 ならタンヤオになるが、

ならタンヤオになるが、 だと役なしで上がれない状態。

だと役なしで上がれない状態。

で聴牌となっているが、途中で鳴いているか、役がないので、

で聴牌となっているが、途中で鳴いているか、役がないので、 でしか上がれない状態。

でしか上がれない状態。

※上記は両方とも面前で「ツモ」であれば、役が確定するので問題はありません。

2.麻雀の公式ルールは「ありあり」が基本

麻雀をやっていると、喰いタンや後付けでコツコツと上がる事を好まない人も数多くいます。

大きな役を狙うには、「ありあり」ルールよりも「なしなし」の方が、やりやすいという考え方もありますし、自分が大きな役を聴牌でドキドキしている時に、喰いタンなどで流されてしまうと悔しいという気持ちが大きくなるために「なしなし」にしたがる人もいます。

公式のルールでは、「ありあり」となっていますし、少々嫌われている、※形式聴牌(けいしきてんぱい)などもルール上認めることになります。

※形式聴牌・・・見た目は揃っているが役が何もない聴牌のこと。

「なしなし」というルールは、「喰いタンなし」と「完全先付け」で行う事が多く、中には形式聴牌も認めないという、初心者には少々厳しいルール設定になってしまいます。

形式聴牌は確かにあまり好かれている聴牌ではないので、「ありあり」でも「形式聴牌はなし」というルールで麻雀をしている人も見かけるので、事前にルールの確認をすることが大切です。

3.麻雀ありありルールの変則型とマナー

麻雀を行なう上で、最低限のルールの違いやマナーを覚えておくことが重要になりますが、ありありルールには、いくつかの変則型もあるので、知っておくと良いと思います。

3-1.ありありルールの変則型

ありありのひとつめの「あり」というのは、「喰いタン」の「有り無し」を表していて、後半の「あり」は、「後付け」の「有り無し」を表しています。

このルールを、メンツのレベルや考え方によって、ある程度変則型として使用することもあります。

- アリアリ 喰いタンも後付けもありのルール

- ナシナシ 喰いタンも後付けもなしのルール

- アリナシ 喰いタンは認められるが、後付けはなしのルール

- ナシアリ 喰いタンは認めないが、後付けは認めるルール

これらのルールは、ローカルルールになるので、その時の面子同士で相談をしてルールを決める事で、スムーズな麻雀ができるようになるといえます。

3-2.ありありルールの時に、できれば避けたい麻雀のマナー

実際には反則ではないので、特にペナルティになりませんが、楽しく麻雀を行なうためにもある程度のマナーは重要になります。

一般的に言われているマナーは別の機会で覚えるとして、ありありルールの時に気を付けたいマナーに少々触れておきたいと思います。

自分が親の時には、ある程度の上がる事を最優先にした麻雀で問題はないと思いますが、他の人が親の時には、面前ならともかく、鳴いてばかりの「タンヤオ」「役牌後付け」のみでの上がりは、あまり好ましいとは言えません。

もちろん喰いタンでも、タンヤオ以外にも役があって、二翻以上あるのであれば、特に問題はないと思いますが、ノーレート麻雀であれば気持ちよく遊びたいものです。

その他にも、自分が大きくマイナスになっている時に、「喰いタン」のみで上がっても、順位の変動もなく、他の人たちはトップを争っているような状況の時には、無理に鳴いて「喰いタン」のみで上がるのもあまり良いスタイルとは言えません。

安手で上がる場合は状況にあった上がり方が必要です。ここでは詳しくは解説しませんが、ポイントはトップを取るための上がりになっているかどうか。それと順位をひとつでも上げるための上がりになっているかどうかです。

自分がそのようなプレイスタイルになると、他の人も徐々に同じようなスタイルにしなくてはならない流れになっていくので、本来の麻雀の駆け引きや役の手作りの醍醐味を味わう事ができなくなる事もあるので、注意をしてほしいと思います。

4.麻雀ありありの間違いやすいポイント

麻雀のありありで間違いやすいポイントは、「ありあり」の意味の把握になります。

「ありあり」だから何でもありと思っている人もいるようですが、正式にはあくまでも「喰いタン」と「後付け」の事になりますので、形式聴牌や赤ドラをはじめ、ご祝儀や割れ目などの特殊なルールは一切、その時に改めて決めておく必要があります。

5.まとめ

麻雀を「ありあり」ルールで遊ぶ時に、先ほど説明したマナー違反的な事をあらかじめ防ぐために一翻で上がる事を禁じる、二翻縛りというルールもあります。

ありありとは直接関係ありませんが、一翻は、子のツモで500点・300点なので、「ゴミ」と言いますし、親を早く流すための手段として、「のみキック」などと呼ばれています。

もし他家や親の人からこのように指摘をされた場合は、自分が少々マナー的に失敗をしてしまったという意味で、一言謝罪をして、以後は気を付けるようにしても良いかもしれません。

ここからは、余談ですが、麻雀の好きな人が、コーヒーを飲む時にも「ありあり」「ありなし」などの麻雀用語を使い、砂糖とミルクの「あり」と「なし」を表現したりすることもあります。

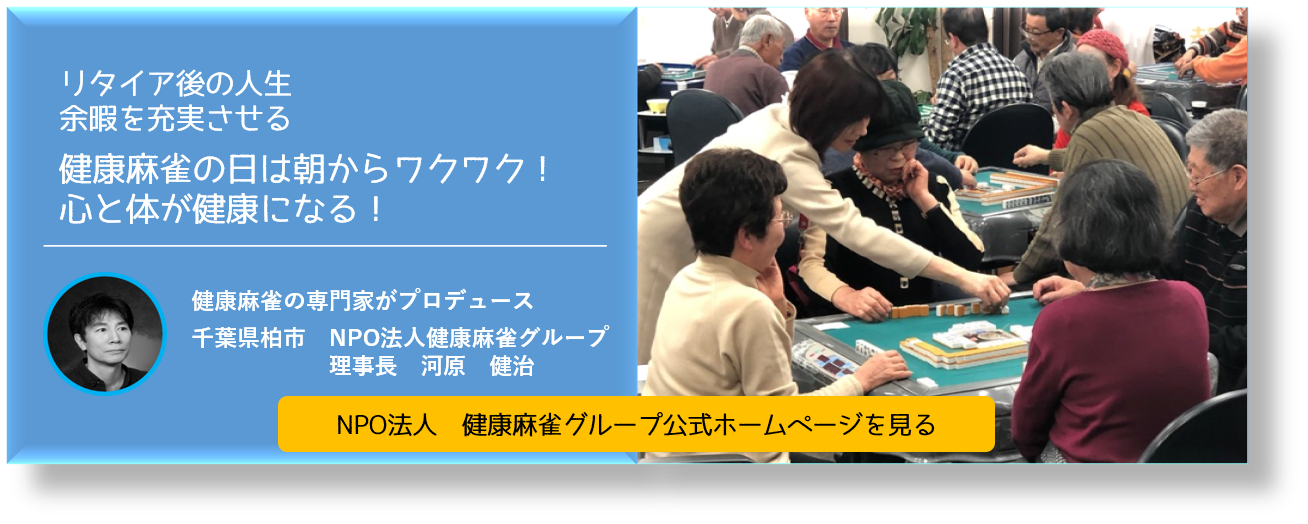

私は

麻雀をこれから覚えたい方。

リタイア後の余暇を充実させたい方。

への相談アドバイザーでもあります。

「ほんとうに何にも知らない私でも覚えられるの?」や

「他の健康麻雀施設で苦い経験をしたんだけど、どこもそんな感じかな?」

のような本気の意見など、健康麻雀に関してなら何でも親身にお答えします!

健康麻雀を楽しみたいみなさんのためなら何でもおまかせ!

「おまかせと言ってもあんた誰?」と思っているかもしれませんね!

ちゃんと信頼できる人なんだということを猛アピールさせて下さい。

・千葉県柏市で16年間健康麻雀をしている。

・ゼロ卓から20卓へと人が集まる巨大健康麻雀スペースにした。

・1ヶ月間に11卓の健康麻雀大会を16回運営できるところは日本でココだけ。

・初心者から経験者まで毎日60名の参加者がいる!

こんな感じです!

あなたがもしリタイア後に健康麻雀を始めたいと思っているなら・・・

ぜひ相談窓口として安心してお問い合わせください!