生牌(ションパイ)とは?

ションパイとは、場にまだ1枚も見えていない牌のこと

生牌(ションパイ)という言葉は、麻雀をやっている人の中にも、意味は何となくわかっていても詳しくは、知らないという人もいるかもしれません。

実際に対局そのものには、あまり影響がありませんので、聞きなれない用語かもしれませんが、麻雀の戦術上においては、攻守にポイントとなる用語です。

必ず麻雀をしていれば必ず出てくる言葉です。難しくはありません。6つのテクニックに関しても慣れてくれば自然にできるようになります。これから解説していきますから、ぜひこの機会に覚えて下さい。

1.生牌(ションパイ)とは?

生牌(ションパイ)というのは、簡単に言えば、まだ1枚も場に見えていない牌という意味です。

一般的には、場に1枚も見えていない牌という認識になりますが、人によっては、1枚も場に見えていない「字牌」に限るという見解もあります。

生牌は、初牌(ショハイ)という言い方をする人もいますが、基本的な意味は同じなので、特に区別をする必要はありません。

2.生牌(ションパイ)を利用した攻撃を考える

生牌という言葉そのものはさほど重要とは思えませんが、麻雀の戦術上においては、かかすことのできない知識になります。

2-1.その1!ツモ上がり狙いに最適

※平和(ピンフ)をダマの状態で上がると一翻にしかなりませんが、※リーチをかける事で上がれば、二翻になります。

リーチをかけると裏ドラの期待が持てますので、三翻になりますし、ツモ上がりならば四翻です。

当たり前の事を説明していますが、この上がり方こそが、麻雀で強くなるポイントの基本にもつながります。

大きな役をつくるのは、なかなかうまくは行きませんが、一翻役でも重ねることで大きな得点につながりますし、実際に大きな役よりもつくりやすいはずです。

この時に重要な事は、「ツモ」上がりになりますが、同じツモで上がるのであれば、※ラス牌で狙うよりも生牌の方が確率は高いのは一目瞭然です。

つまり「テンパイ時に自分の待ち牌が何枚ぐらいあるのか?」このことを場を見ながら考えておく必要があるということです。

当然上がるには上がり牌の枚数は多いのに越したことはありませんね。

枚数が多いと言う事は、必然的にツモ上がり出来る可能性も高くなるものです。

※ラス牌 同じ種類の牌が3枚場に見えている状態のこと

2-2.その2!素直に生牌を利用する方法

リーチ以外の局面でも生牌を利用する場面は頻繁にあると言っても過言ではありません。

配牌時には判断はできませんが、他家の捨牌と全体的な河の流れを見ていると、それぞれの狙っている方向性が見えてくることがあります。

少なくとも河を見れば、自分の必要な牌が生牌なのか、ラス牌なのかの区別はつくと思います。

従って、自身の打牌で迷った時には、なるべく生牌が絡む手を残すのが順当な作戦になると考えられます。

2-3.その3!生牌の逆手を取った方法

生牌がリーチをした時の待ちに有利と説明しましたが、上級者になればそのくらいのことは理解しているので、なかなか牌を捨ててはくれません。

生牌を逆手に取ったリーチのひとつとして、※単騎待ちやあえてラス牌待ちをする方法があります。

分かりやすい例は※チートイツのラス牌待ち

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

もし上記のチートイツ![]() のタンキ待ちで、場にすでに2枚の

のタンキ待ちで、場にすでに2枚の![]() が捨てられていればとても出やすい牌となります。

が捨てられていればとても出やすい牌となります。

「普通はこんな非効率な待ちはしない!」と他家は思うからです。

仮に※王牌(ワンパイ)の中にその最後の牌が眠っていたら仕方がありませんが、特に字牌などの時には、相手に与えるダメージも大きくなるといえます。

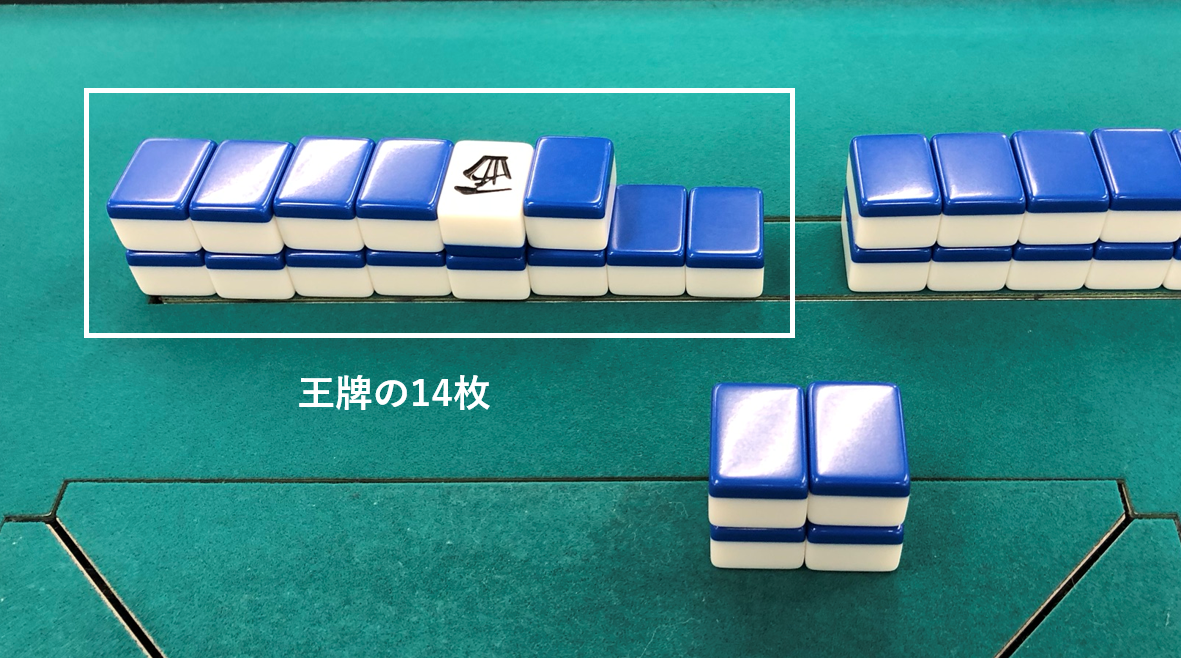

※王牌(ワンパイ) 流局時に必ず残る牌で、嶺上牌やドラ表示牌などを含む14枚

3.生牌(ションパイ)を利用した守備を考える

生牌(ションパイ)は何も攻撃時にのみ必要としている訳ではありません。本来麻雀は守備を重視した攻撃が基本ですから、生牌も多くの場面で守備に役立つことになります。

3-1.初めに安全牌の考え方を解説

1巡目から序盤で早々とラス牌になってしまう牌があった場合があります。本来は生牌を活かして手を作っていくのが普通です。あえてラス牌を手元に保持しておくことが重要になります。

仮に他家の3名が、![]() を打牌した時に、

を打牌した時に、![]() の活用方法は※国士無双くらいしかないのが本音です。

の活用方法は※国士無双くらいしかないのが本音です。

この状態で、![]() が手牌にあったとしたら、役に立ちそうもないと考えて捨ててしまいがちです。ですがそれは決して最良の手ではありません。

が手牌にあったとしたら、役に立ちそうもないと考えて捨ててしまいがちです。ですがそれは決して最良の手ではありません。

なるべく全員が不必要とする牌をキープすることが安全牌の考え方です。

局面や点数の状況にもよりますが、![]() の状態は、他家に対して、完全な安全牌だということに気が付かなくてはいけません。

の状態は、他家に対して、完全な安全牌だということに気が付かなくてはいけません。

通常の時も字牌は比較的安全牌として、終盤まで保有している人もいますが、完全な安全牌であれば、逆に利用する事を考えるのが上策だといえます。

麻雀で最も避けなくてはいけない事は、他家への放銃ですし、「※一発」を防ぐという意味でも、安全牌の保有は必須だといえます。

3-2.その4!生牌は捨てない!守備型麻雀

序盤において早々に捨てられてしまうのは、1、9字牌が多いのが普通です。その中でなぜか捨てられない字牌がよくあります。

つまり生牌の役牌です。もしかするとこれは他家が必要としているのかもしれません。

簡単に鳴かせてしまってはいけません。自分の手牌が良くない時は特に注意する必要があります。麻雀の戦術で字牌の取り扱いが重要だという記事も書いています。

他家が必要な牌を鳴かせないということは、自分の守備にもつながります。自分が上がれそうにないのなら他家も上がらせないという考えになります。

下記のサイトです。ぜひこちらもご覧下さい。

■字牌に関してもっと詳しくは

■役牌に関してもっと詳しくは

3-3.その5!他家のリーチ後の生牌は危険

何度も説明をしているので、くどいと思われるかもしれませんが、麻雀において最も上達ができない理由は「オリ」という道を選択できないことです。

どんな状態でも、常に攻撃あるのみの人は、確かに上がる回数は多いのですが、終わってみるとマイナスという結果の事が頻繁にあります。

他家がリーチをかけた状態で、いきなり無スジの生牌を打牌しているようでは、いつかは大きな役を放銃してしまいます。

次章、役牌に代表される生牌は特に危険な牌でもあることを知って下さい。

3-4.その6!字牌の生牌は単騎待ちに注意

字牌というのは、比較的安全牌にしやすいので、他家のリーチ後の安全牌として確保しておく人も多くいます。

ところが、先ほども説明していますが、この安全牌に近いような牌を待ち牌にすることで、裏をかく人も多くいますので、注意が必要です。

特に同じ字牌でも、![]() や

や![]() の場風牌と

の場風牌と![]()

![]()

![]() の三元牌などの直接役牌になる字牌は危険度が高くなります。

の三元牌などの直接役牌になる字牌は危険度が高くなります。

また、自分にとっては、オタ風の字牌もリーチをかけた人にとっては、風牌になる事もあるので、しっかりと確認をしながら打牌する事が重要になります。

いくら字牌だからと簡単に捨てるのではなく、まずは完全な現物牌を打牌するのが、順当な作戦だといえます。

■安全牌に関してもっと詳しくは

4.生牌(ションパイ)の間違いとポイント

生牌と漢字で書いてあれば、間違える人は少ないと思いますが、「ションパイ」とカタカナで表記されていると勘違いをする人も多いようです。

麻雀には、「ションパイ」ではなく、「ショウハイ」という用語があり、この言葉の方が、一般的に知られていることが原因かもしれません。

「ショウハイ」は、漢字で表すと「少牌」となり、手牌数が、規定よりも少なくなった状態の事をいいます。

5.まとめ

生牌は麻雀の戦術上には欠かせない用語ですので、言葉というよりも戦術的な利用方法を覚えておく必要があります。

対局中はもちろんですが、自身の攻守の様々な場面で生牌の役割をどう考えるのかが、とても重要になるといえます。

まずここでお伝えしたかった生牌の考え方は、常に牌の枚数を意識することです。枚数と言うのは場を見なければわかりません。

初心者の方では中々場を見る事ができないのが普通です。似たような牌の絵柄を見ていると目がチカチカしてきますね。

これは誰しも通る道だと考え慣れるしかありません。楽しみながら回数をこなしていく内に誰にでも分かるようになっていきますから心配いりませんよ。

コメントを残す