麻雀の上家と下家とは?

自分の座っている場所から見て、左側が上家、右側が下家という。向いは対面。

麻雀には、対局で直接利用されていない用語が多数あります。特にゲームやネット麻雀では、殆ど意識をすることはありません。

上家や下家と言った麻雀用語は、知らなくてもゲームはできます。それでも、知っていると得をすることがあるのも麻雀用語の特徴でもあります。

上家と下家に関して、みなさんがよく混乱するケースは3つです。

- 自分から見て上家と下家は?

- ダブロンの場合の上家取りは?

- 半荘終了時に同点の場合の上家は?

この3点を今回の記事でキチンとマスターすることが出来ます。

これまで使用しなかった麻雀用語の事も丁寧に説明しています。今まで上家や下家の事が解からないと思った人も、これでスッキリすると思いますよ!

ネット麻雀で覚えた方にも、実践で役に立つ記事に致しました。

1.麻雀の上家(カミチャ)と下家(シモチャ)とは?

上家や下家は、麻雀の書籍などを読むと頻繁に登場する用語です。ところが、実際にゲームをしてみるとあまりゲーム中に登場をしません。

麻雀初心者にとって、普段使わない麻雀用語ほど、理解しにくいものはありません。ここでは、あまり書籍では扱わないような視点で説明していきます。

1-1.麻雀の上家とは何か?

上家や下家は、自分が座っている場所を基準に考えた時の麻雀用語になります。場や風などに登場する「東場」や「東家」などとは異なる分類です。

上家は、※自家から見て、左側の座席にいる人の事をいいます。言い方を変えると、自分を基準に左側にいる人という言い方になります。

※自家(ジチャ) 自分の座っている場所を基準にした時の自分の場所のこと

上家は、それぞれのプレイヤーが自分を基準にして考えた時に使う言葉になります。つまり、上家は固定席ではなく、個々を基準にした席の言い方と考えて下さい。

1-2.麻雀の下家とは何か?

下家も上家と同様に、自家を基準に考えた時の麻雀用語になります。もちろん、「東家」や「南家」と言った用語とは分けて考える必要があります。

下家は、自家から見て、右側の座席にいる人の事をいいます。言い方を変えると、自分を基準に右側にいる人という言い方になります。

下家も上家同様に個々のプレイヤーが、自分を基準にした時に使う言葉になります。従って、下家も固定席ではなく、個々を基準にした席の言い方だと覚えて下さい。

1-3.麻雀の座席で覚える上家と下家

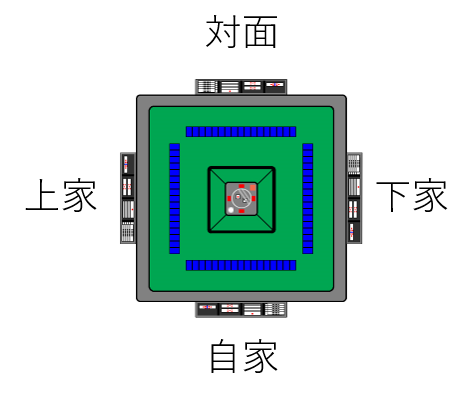

麻雀の上家や下家を図で考えると下のようになります。

■自分を基準にしたそれぞれの呼び方

自家が自分の席だと考えて、左側を上家と呼びます。右側を下家と呼び、真正面の人は対面と言います。

2.麻雀の座席と場や風の関連性

上家と下家の事を覚えたついでに、場や風の事について説明しておきます。別々に覚えると、頭の中でややこしい状態になると考えられるためです。

2-1.麻雀で使う「場」とは?

麻雀にはゲームの単位の事を意味する用語もあります。「場」や「局」という単位がゲームの単位になっています。

例えば半荘戦の場合は、以下のようになります。

■半荘戦の「場」と「局」の流れ

東場1局

東場2局

東場3局

東場4局

南場1局

南場2局

南場3局

南場4局

半荘戦の場合は、最短で8局おこなわれる事になります。誰かが連荘をした時には、「東●局1本場」となり同じ局が継続されます。

「場」は、全員に親が回る1周の事で、1つのゲーム単位になります。1局から4局まであるのは、プレイヤーの人数は4人だからです。

「場」と上家や下家とは、別の分類だという事が理解できたと思います。

「場」はあくまでもゲームの単位の事になります。

2-2.麻雀で使う「風と家」とは?

麻雀では、「場」の他に「東家」「南家」「西家」「北家」といった言葉を使用します。親は「東家」となり、ツモ順に「南家」「西家」「北家」となります。

仮に東2局に移ると、前の局で「南家」だった人が親になります。

もちろん、親は「東家」になり、ツモ順で「南家」「西家」「北家」となります。

このように親が移るたびに、東家は親と一緒に下家方向にずれていきます。

結果的に、4局までに、「東南西北」の家をみんな1通り順番にこなす事になります。

■子が上がると、東家は反時計周りに移る。東家の位置により、南西北家も移る。移るといっても席を移動するわけではありません。

■東家が上がれば、東場1局→東場1局1本場と〇〇本場と増えていく

■親が1周すれば南場になる

次に「風」ですが、自分の所を自風と言います。親は、東家なので、![]() が自風牌となります。

が自風牌となります。

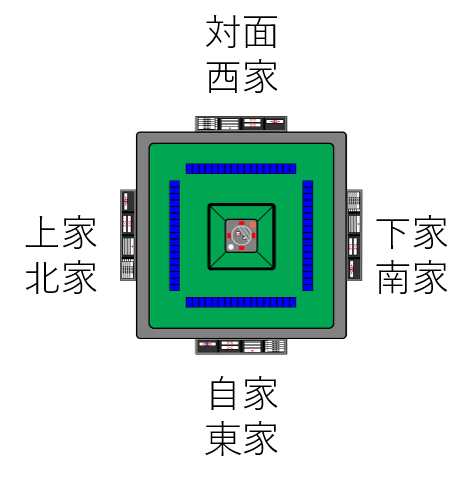

せっかくですから、親を基準にして、上家と下家との関連性も説明しておきます。

まずは下の図をご覧ください。

■親を基準に考えた上家と下家の関連性

次の局に流れた時には、東家は今の南家に移ります。従って、東家だった人は、北家になり次の対局がはじまります。

次の局に流れた時には、東家は今の南家に移ります。従って、東家だった人は、北家になり次の対局がはじまります。

上家と下家そのものは、移動をするものではありません。

あくまでも、自家を基準として、左側が上家となり、右側が下家となります。

3.麻雀の上家と下家で間違う3つのケース

実際の対局中には上家と下家が、会話に登場する機会は滅多にありません。実際にゲーム中に全く登場しなくても、対局は普通に進むと考えられます。

麻雀の対局には、実質あまり影響はないかもしれません。但し、麻雀のルールを覚えるのなら、用語の意味を理解する必要があります。

3-1.副露の時の上家と下家①

ポンやチーをする事を副露(フーロ)と言います。副露のルールにも上家や下家という言葉は関連しています。

さすがに初心者でなければ、この上家と下家がわからない方はいないかと思います。

副露の中でも、ポンは他家の誰からでもできます。一方でチーは、上家からしかできないルールになっているので注意が必要です。

副露には、ポンとチー以外にも「槓(カン)」があります。槓も副露する場合は他家の誰からでもできます。槓は、少々特殊なルールになっています。

槓は、正式に言うと「暗槓」・「小明槓」・「大明槓」の3種類あります。他家からできるのは、大明槓だけになります。

■槓の種類

暗槓 ⇒ 手牌の中に4枚集まった槓

大明槓 ⇒ 手牌に暗刻がある状態で、他家の打牌で副露した槓

小明槓 ⇒ 既にポンをしている状態で、4枚目をツモして加えた槓

■槓は初心者にはわかりにくいルールで。詳しくは下記サイト

初心者がよく間違える!麻雀の3つのカンの種類とその手順がわかる全情報

槓は1種類の4枚の牌をひとつのメンツ(通常3枚)として考えることです。

3-2.麻雀の得点に関する上家②

上家には様々なメリットがあります。頻度は多くありませんが、得点が同点となっている時は上家が上位となります。

この時に、注意をしなければいけない事があります。上家と言っても、前述の上家ではなく、「起家」を基準にして考える事になります。

「ゲーム終了時に同点者がいた場合は、起家に近い方が順位が上とする」と覚えて下さい。

「起家」は、ゲームの開始時の親の事で、チーチャと読みます。「起家」の人の場所は、「起家マーク」がおいてある場所です。

3-3.麻雀のダブロンの上家取りは?③

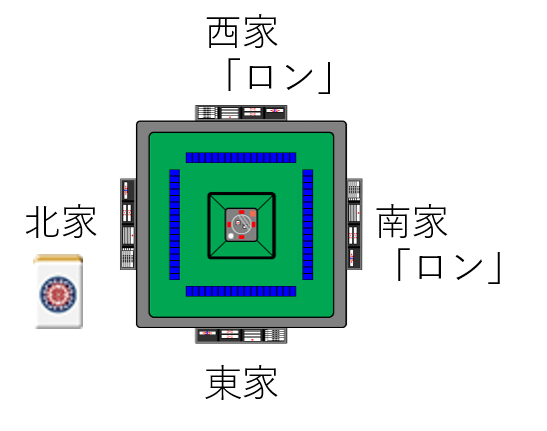

上家の有利な点は、頭ハネというルールを採用している時にも影響します。1人の打牌に対して複数の人が「ロン」で上がる場合があります。この場合に頭ハネルールが適用されます。

頭ハネでは、放銃をした人の「下家」にいる人(次のツモ順の方)から順番に優先権があります。つまり、上がった人達から見れば、最も上家にいる人が該当します。

頭ハネは、「上家取り」という言い方をするので勘違いもあります。初心者の中には、上家を親である東家や起家と誤解している人もいます。

上家取りは、上がった人達を基準に考えて上家が優先となります。放銃をした人を基準に考えれば、次にツモをする下家の人が優先となるルールです。

■下図の例を見て下さい

今自分は東家です。北家の打牌![]() で南家と西家が同時に「ロン」の発声がありました。この場合に南家の上がりが優先します。

で南家と西家が同時に「ロン」の発声がありました。この場合に南家の上がりが優先します。

3-4.放銃回避の合わせ打ち

合わせ打ちというのは、全ての人に対する安全牌となります。

上家が打牌した牌と同じ牌を同順で捨てる事が合わせ打ちの基本になります。

この方法を使えば、他家の「立直」や「ダマ聴」に対しても有効となります。下記で、合わせ打ちの有効な事を説明してみます。

■他家が立直をかけた時の合わせ打ち(A・B・C・Dの4人で対局中)

Aが、![]() を捨てて立直をしました。

を捨てて立直をしました。

Bは、![]() のスジ牌である

のスジ牌である![]() を打牌して、上手く通りました。

を打牌して、上手く通りました。

この時にCは、![]() を捨てました。

を捨てました。

このCの![]() を捨て牌した事が、合わせ打ちになります。上家であるBの捨て牌と同じ牌を安全牌と判断しているからです。

を捨て牌した事が、合わせ打ちになります。上家であるBの捨て牌と同じ牌を安全牌と判断しているからです。

この![]() に対しては、他家の誰も上がる事ができません。もし、AかDが「ロン」と言えば、※フリテンになるので、

に対しては、他家の誰も上がる事ができません。もし、AかDが「ロン」と言えば、※フリテンになるので、![]() は安全牌になります。

は安全牌になります。

※フリテンとは

まずは自分の捨て牌に関するフリテンです。自分の上がり牌が自分の河に捨ててある場合にフリテンといって、ロン上がりできません。また※リーチ後に一度ロンしなかった牌も同様です。ツモ上がりのみ有効になります。初心者がわかりにくいルールですから、しっかり覚えて下さい。

もし、合わせ打ちをせずに、![]()

![]() のスジである、

のスジである、![]() を捨てたとします。確かに

を捨てたとします。確かに![]() はスジですが、誰に対しても100%安全牌とは言えません。

はスジですが、誰に対しても100%安全牌とは言えません。

仮に終盤に誰かが、ダマ聴の状態でも同様の考え方は有効になります。麻雀の基本でもある放銃をさけるために合わせ打ちは重要な戦術だといえます。

放縦を避けるためには、出来るだけ直近に捨てられた牌と同じ牌を捨てる癖をつけましょう。そうすることで振り込みが少なくなります。

4.麻雀の上家と下家でよく間違える3つのケース

上家と下家の間違いに多いのは、上家=親という考え方かもしれません。解かっている人からすれば、疑問に思う事だと思います。

✖上家=親ではありません。

実際に麻雀の初心者の多くは、上家という言葉は知っています。言葉は知っていますが、意味や使い方は知りません。

今回の上家と下家で混乱する3つのケースについてまとめて解説します。

麻雀の書籍などでは、かなり簡単に説明されているのが現実です。どうしても、役や実際の対局が重要だと考えるからだといえます。

5.まとめ

上家や下家の意味を知らなくても、麻雀の対局には大きな問題はありません。実際に意識をしなければ、言葉に発することもそうない用語のひとつです。

麻雀の用語には、知らなくても対局上に不都合がないものも多くあります。初心者は優先順位で、おおまかなルールと役を先に覚えます。

重要なルールと役を知っていれば、確かに麻雀はできます。他のプレイヤーとトラブルにならなければ、マナー的にも問題はないかもしれません。

ただ、麻雀の細かいルールや用語を覚えるのも楽しみ方のひとつです。多くの事を知る事は、周りの方々からの信頼度も上がり頼りにされますからぜひ覚えて欲しいものです。

コメントを残す