先ヅモとは?

上家の人が打牌をする前にツモをしてしまう行為のこと

麻雀初心者の時は、全ての動作が遅くなります。慣れてくると当然のように、ツモや打牌のタイミングも早くなっていきます。

麻雀には、リズムが必要なので、ある程度の早さは求められます。しかしながら、調子にのって上家の打牌より前にツモをしてはいけません。

この行為を先ヅモと呼び、マナーの中でも特に注意をしたい行為です。この記事を読めば、必要だと思われる麻雀のマナーを身につける事ができます。

1.麻雀の先ヅモとは何だ?

ベテラン同士の麻雀は、本当に捨て牌を見ているのか?と思うくらいの早い展開になっています。

初心者にとっては、この早い展開もひとつの壁となります。麻雀にはリズムは必要ですが、先ヅモは控えるべきマナーのひとつです。

1-1.先ヅモとは?

先ヅモは、上家の人がまだ打牌を終わる前にツモをする事です。麻雀にはある程度の早さは必要ですが、先ヅモは論外だといえます。

先ヅモをしてしまうと、打牌された牌を確認することができません。「副露」や「ロン」の対象牌だったら、大きなトラブルになります。

また、仮に先ヅモを認めて牌山に返したとしても、何の牌かが解かってしまいます。これは、盲牌である程度は牌が特定できてしまうからです。

先ヅモは、一度で反則になる事は少ないのが現実です。しかし、度重なれば当然、反則行為となり罰則の対象となります。

1-2.麻雀の先ヅモと長考

先ヅモをしている人にも気持ちがわかるという場面もあります。やけに長考が多い人との対局の時にこのような気持ちになります。

確かに聴牌時に待ちの確認などで、多少待つのは問題ありません。一言、「すみません」や「待って下さい」と言えば、特に誰もイライラはしません。

稀にですが、毎回のように長考をする人がいます。

例え初心者であっても、あまりにも多くの長考は、マナー違反だと言えます。

もちろん、だからと言って先ヅモが許される訳ではありません。双方とも注意を受ける事になりますし、何度も行えば罰則の対象になります。

1-3.麻雀の先ヅモと盲牌

先ほど少々触れましたが、先ヅモ後に牌山に戻したとします。それでも、上級者ならば、盲牌で牌が特定できてしまいます。

盲牌は、通常親指で牌の表面をさわる事で牌の種類を読む技です。手積み麻雀の時には、盲牌を使って※積み込みをする人もいたようです。

※積み込み 好きな牌を自分の山や最後の部分に配置して有利にするイカサマ行為

自動麻雀卓の多い現代では、先ヅモの時に盲牌をしている人がいるようです。もちろんマナー違反ですし、何度も繰り返すのは罰則になります。

初心者の人は、盲牌は無理だと思うかもしれません。実際は、牌の特徴を知ると比較的素人でもある程度は、わかるようになります。

■下図は桜井章一先生の「イカサマ解説ビデオ」です

2.麻雀で注意したいマナーいろいろ

麻雀には多くのルールと同時に多くのマナーがあります。現実にはマナーを完全に守れているかと言われると疑問のある人もいます。

麻雀の実力をあげることも大切だと思います。しかしながら、みんなで楽しく麻雀を打つには、何よりもマナーが大切です。

ここでは、初心者にも守ってほしいマナーを説明しています。他にもたくさんありますが、まずはここに書いてあるマナーを覚えましょう。

2-1.対局前のマナー

近年はネット麻雀が流行しているので、対局前のマナーはあまり知られていません。最低限知っておきたい、対局前のマナーを紹介します。

2-1-1.挨拶をしよう

麻雀に限ったことではありませんが、開始前の挨拶は当然のことです。「宜しくお願いします」の一言があるだけで、気分も良くなるものです。

2-1-2.点数計算が出来ないなら事前に申告

点数計算は、簡単なようで本格的なやり方は複雑です。中途半端な知識はまわりにも迷惑をかけますので、申告が必要になります。

点数計算が出来ない事を入店時に、従業員に伝えておきましょう。更に心配であれば、同じ卓の人にも一言あれば、更に良いといえます。

麻雀の得点計算は、ルールを覚える以上に複雑です。特に簡易的な物を利用する事が多いので、あまり不自由しません。

実際の雀荘での対局では、正式な得点計算を行う事が基本です。時間のある時に、得点計算の方法を学ぶ事も必要になります。

■私がお勧めの点数の覚え方は下記です

■一度読めば必ずリピートする!麻雀点数の数え方が100%できる方法~vol.8

■レア度満点!麻雀点数計算を10倍速くする6つのパターン別練習問題70選~vol.9

■これは簡単!麻雀点数計算を3秒で即答するための神ワザ練習問題50選~vol.10

麻雀の点数は難しいと書きましたが、それには覚え方があります。その仕組みさえわかればあとは練習だけです。ぜひこの機会に点数をマスターしてみて下さい。

2-1-3.洗牌(シーパイ)は次の親が中心!

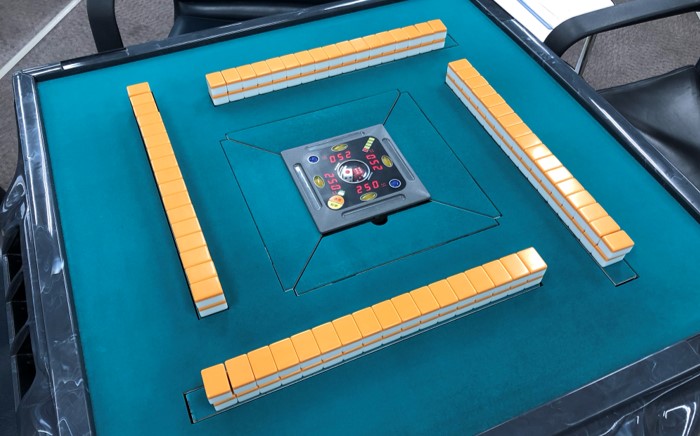

近年は全自動麻雀卓での対局が多いので、洗牌の必要がありません。従って、経験事態も少ない人もいると思います。

一般的に洗牌を行う時は、次に親をやる人が中心となって行います。他の人はサポート程度で我慢をしましょう。

2-1-4.牌山の上手な作り方

全自動麻雀卓が主流になった今では、牌山をつくるのも自動になっています。手動で牌山を積む時のコツを説明しておきます。

麻雀牌は、全部で136枚使用します。従って、牌山を平等にするには、1人34枚なので、17枚×2段になります。

自分の牌山を長くしすぎると、他家の誰かが、確実に短い山になります。見た目だけでなく、失礼になる事なので守るようにするべきです。

牌を積む時に枚数がわからなくなるという人は以下の方法を試して下さい。

■牌山を上手くつむコツ(★が新たに加える牌)

1.初めに手元に5枚だけ牌を持ってきます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2.次に両手に3枚ずつ持ち、最初の5枚の左右につけます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

5+6=11枚になりました。

3.もう一回2.の動作を繰り返します。

![]()

11+6=17枚になりました。

4.できた17枚の内側に牌を同じ数だけ並べていきます

5.そして最初に作った①の17枚を②の上に崩さないようにのせます

そして34牌の山の完成です。

2-1.5.ドラ表示牌は、目の前の人が行う

配牌が終わるとドラ表示牌をめくります。このドラ表示牌をめくる役は、ドラ表示牌のある牌山の前にいる人になります。

2-2.対局中のマナー

対局中にも麻雀のマナーはたくさんあります。その中でも初心者でもできる簡単なマナーを紹介しておきます。

2-2-1.麻雀の先ヅモはマナー違反!

先ヅモは、一般的に罰則はない事になっています。しかしながら、度重なると罰則の対象になる行為です。

先ヅモを行う初心者は見たことがありません。むしろ上級者や慣れてきた中級者の方が心配なマナーだといえます。

2-2-2.河は1列6枚ごとにしよう!

厳密には、決まりはありませんが、※河は1列6枚に統一すると良いです。統一をしていると立直が何巡目かが理解しやすくなります。

※河(ホー) 河は、捨て牌を並べてある場所のこと。

■捨て牌6枚切りは以下のように並べます

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2-2-3.長考は迷惑行為

麻雀はリズムも大切なマナーのひとつになっています。先ヅモや長考はあまり良い打ち方とは言えません。

初心者の人が少々遅くなるのは仕方がない部分もあります。長考する時は、「すみません」と言うのが礼儀だといえます。

2-2-4.言動に注意をしよう!

他人の打牌、※リーチ批判、自分の手牌に関する事を口に出すのは控えるべきです。また、舌打ちをしてから打牌をするなどの行為も避ける行為になります。

これらの行為は、本人には悪気がない事もあります。結果的に紛らわしい行為は、癖になりやすいので注意が必要です。

3.麻雀の反則(チョンボ)

麻雀には、マナー違反以外に罰則に値する反則があります。この反則の事を一般的にチョンボと呼んでいます。

チョンボによる罰則には、重い順に3種類の罰則があります。

■チョンボによる罰則の種類

1.罰符(バップ)

最も重い罰則で、進行中の対局の続行が困難になるような場合に用いられます。「満貫罰符」と「3,000点オール」があります。

満貫罰符

親のチョンボ 子に3,000点

子のチョンボ 親に4,000点 子に2,000点

3,000点オール

親と子に関係なく3,000点オールとなるルール

2.上がり放棄

何とか修復可能な状態で、対局が続けられる状態に用いられる罰則です。基本的に、上がりだけでなく、立直や副露もできません。

また、流局時の聴牌に関しても全て不聴(ノーテン)扱いになります。必要であれば、不聴罰符を支払います。

3.供託(キョウタク)

供託は、最も軽い罰則で、1,000点棒を1本だけ場に出します。この1,000点棒は上がった人がもらえる得点棒になります。

■チョンボに関してもっと詳しく知りたい方は

読むだけで学べる!麻雀チョンボのすべての対処方法がコレでわかる

3-1.誤ロンと誤ツモ

上がれない状態で「ツモ」や「ロン」と発声した場合のチョンボです。役がない場合や不聴はもちろん反則の対象になります。

誤ロンと誤ツモに対する罰則は、基本的には「罰符」になります。健康麻雀等では、誤ロン後に手牌を倒さなければ、上がり放棄というルールになっています。

3-2.不聴立直(ノーテンリーチ)

不聴の状態で立直をしてしまい、流局時に全員に知られた時のチョンボです。自分以外の誰かが上がれば、誰も知らないので罰則にはなりません。

不聴立直に対する罰則は、「罰符」になります。

3-3.誤副露

間違えて、副露をした場合のチョンボで、誤ポンや誤チーとも言います。間違えた牌は、そのまま場に晒した状態でゲームは続行となります。

誤副露に対する罰則は、「上がり放棄」ですが、打牌前ならば、供託になります。

3-4.多牌と少牌

通常の手牌は13枚が基本ですが、何らかの状態で数が変動する事があります。多くなってしまった場合を「多牌」、少なくなった場合を「少牌」といいます。

多牌と少牌に対する罰則は、上がり放棄になります。

※多牌は、他の違反行為も可能になるので、即チョンボとなるケースもあります。

3-5.牌山を崩す

牌山を誤って崩してしまった場合に対する罰則です。状況によって、罰則の重さも変わります。

牌山を崩すに対する罰則は、罰符から供託まで、様々になります。

3-6.先ヅモ

先ヅモは本文でも説明している通り、上家の打牌前にツモをする行為です。基本は注意になるマナー違反です。

先ヅモは、注意をしても治る見込みがない時は、罰則の対象になります。その場合は、上がり放棄が妥当だと言われています。

3-7.見せ牌と腰

見せ牌や腰は、他の反則行為とは少々異なります。基本的には、罰則の対象ではなく、マナー違反の分類になります。

見せ牌は、手牌の数枚を倒して他家の人を混乱させる事です。意識的ではない事もありますが、中には故意に行う人もいるのでマナー違反になります。

腰は、副露をする素振りだけで、実際には行わない行為です。故意ではなくても、他家に必要な牌だと思わせるためマナー違反になります。

3-8.麻雀のマナー違反と罰則行為

麻雀には、数多くのルールやマナーがある事は理解できたと思います。同時に、通常のルール同様にマナーや罰則も曖昧な部分も多いのが現実です。

麻雀のルールやマナーの中には、対局を行う人達で決める事もあります。初心者の方は、事前にルールや罰則に関する決め事は確認する必要があります。

4.麻雀の先ヅモの間違いとポイント

先ヅモでよくある間違いは、早くツモをするのが絶対と思っていることです。確かに麻雀には、リズムがありますから、長考はいけません。

しかしながら、副露をする人がいる場合もあります。初心者が混じっていれば、少しリズムを落とす事も配慮になるといえます。

本当の実力者は、相手によって打ち方を変えます。それは戦術だけでなく、ツモのタイミングを少しだけ遅らせる事なども含んでいます。

5.まとめ

麻雀のマナーには様々な種類があります。中でも先ヅモや長考は比較的多くみられるマナー違反です。

どちらも、一緒に麻雀を打っている人を不愉快にさせる行為です。本来の麻雀は勝負であると同時に娯楽です。

ギャンブルのイメージが強いだけに、ルールが厳しいのは当然です。ですが、その前にマナーを守る事で楽しく打てる事の方が最も重要だといえます。

初心者の方は、ルールや戦術を覚えるのに夢中になるかもしれません。但し、本当に麻雀が強い人は、マナーに対しても厳しいと認識する必要があります。

コメントを残す